미르체아 엘리아데

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

미르체아 엘리아데(Mircea Eliade, 1907-1986)는 루마니아 출신의 종교학자로, 샤머니즘, 요가, 신화 연구에 기여했다. 그는 8개 국어에 능통했으며, 부쿠레슈티 대학교에서 이탈리아 철학 석사, 캘커타 대학교에서 인도 철학을 공부하고, 요가를 주제로 박사 학위를 받았다. 엘리아데는 부쿠레슈티 대학교 교수로 재직했으며, 망명 후에는 프랑스와 미국에서 활동하며 시카고 대학교에서 종교학 교수로 재직했다. 그의 주요 사상은 영원 회귀, 상반된 것들의 일치, 세계의 중심축 등이며, '성(聖)과 속(俗)' 등의 저서를 통해 종교 현상에 대한 독창적인 해석을 제시했다. 그는 학문적 평가와 함께 정치적 연관성에 대한 비판도 받았다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 생애

미르체아 엘리아데는 1907년 루마니아 부쿠레슈티에서 태어났다. 부쿠레슈티 대학교에서 이탈리아 철학을 주제로 석사 학위를 받았으며, 이후 영국령 인도 캘커타 대학교에서 3년 동안 인도 철학을 공부했다. 1933년 루마니아로 돌아와 부쿠레슈티 대학교에서 요가를 주제로 박사 학위를 받았다.

1932년경, 부쿠레슈티 대학교에서 에밀 시오랑, 외젠 이오네스쿠를 만나 평생 친구가 되었다.

모교인 부쿠레슈티 대학교에서 종교학 교수를 지냈고, 1945년 프랑스 소르본 대학교 객원 교수를 거쳐 1956년 미국 시카고 대학교에서 종교 철학과 역사 교수를 지냈다.

1928년 산스크리트어와 철학을 수렌드라나트 다스굽타영어 (1885년-1952년) 아래에서 연구하기 위해 캘커타로 갔다. 다스굽타는 케임브리지 대학교를 졸업한 캘커타 대학교의 벵골인 교수이며, 『인도 철학사』(전 5권)의 저자였다. 엘리아데는 다스굽타 교수의 딸 마이트레이와 사랑에 빠졌으나, 다스굽타의 반대로 결혼은 이루어지지 않았다. 이 경험은 나중에 소설 『마이테이』의 바탕이 되었다. 1930년 9월 다스굽타 곁을 떠나 1931년 3월까지 히말라야 산장에 은거했다.

1931년 12월 루마니아로 귀국하여 부쿠레슈티 대학교에서 나에 이오네스쿠의 조수를 맡아 강의와 저작 활동을 했다. 1933년 5월에 발표한 소설 『마이테이』는 큰 호평을 받았다. 1938년 7월, 정치적 이유로 체포되어 나에 이오네스쿠와 함께 미에르쿠레아-추크 수용소에 보내졌지만, 그 해 안에 석방되었다.

1940년 루마니아 정부에 의해 런던에 문화 담당 대사관 직원으로 파견되었고, 1941년부터 1944년까지 리스본에서 같은 직책으로 근무했다. 제2차 세계 대전 후에는 파리로 이주하여 프랑스에서 활동했다. 전후 독일 작가 에른스트 윙거와 『안타이오스』지를 공동 편집·발행했다.

1957년 요아힘 바흐의 권유로 시카고 대학교에 부임하여 시카고에서 지내다 1986년 뇌졸중으로 사망하여 오크우즈 묘지에 매장되었다.

그는 루마니아어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 영어, 히브리어, 페르시아어, 산스크리트어 등 8개 언어를 유창하게 구사했다.[4]

2. 1. 유년 시절과 청소년기

1907년 루마니아 부쿠레슈티에서 루마니아 육군 장교 게오르게 엘리아데(원래 성은 이에레미아)와[3][4] 제아나(Jeana)의 아들로 태어났다.[5] 루마니아 정교회 신자였던 아버지 게오르게 엘리아데는 아들의 출생일을 실제 날짜보다 4일 앞당겨 동방 정교회 전례력 축일인 세바스테의 40 순교자에 맞췄다.[4] 미르체아 엘리아데는 기호학자 소린 알렉산드레스쿠의 어머니인 누이 코리나가 있었다.[6][7] 그의 가족은 테쿠치와 부쿠레슈티 사이를 오가다가 1914년 수도에 정착하여[3] Piața Rosetti 근처 멜로디에 거리에 집을 샀고, 미르체아 엘리아데는 10대 후반까지 그곳에서 거주했다.[7]엘리아데는 어린 시절에 대한 특별한 기억을 간직했으며, 나중에 삶에서 여러 가지 특이한 에피소드와 만남이 그의 마음에 미친 영향에 대해 글을 썼다. 제1차 세계 대전 루마니아 전역 당시 엘리아데가 10살쯤 되었을 때, 그는 독일 제국 제플린의 부쿠레슈티 폭격을 목격했고, 루마니아가 중앙 열강의 몰다비아 진격을 막을 수 있었다는 소식에 점령된 수도에서 애국심이 고조되는 것을 보았다.[8]

그는 이 시기를 반복될 수 없는 현현으로 특징지어진다고 묘사했다.[9][10] 그는 "섬뜩한 무지갯빛"이 "동화 속 궁전"으로 변한 응접실로 들어갔던 것을 회상하며 다음과 같이 적었다.

> 나는 그 현현의 순간을 되찾는 연습을 오랫동안 했고, 항상 같은 충만함을 발견하곤 했다. 나는 시작도, 중간도, 끝도 없는 시간의 단편처럼 그 속으로 미끄러져 들어갔다. 고등학교 마지막 몇 년 동안, 나는 심한 우울의 공격과 싸웠을 때, 때때로 그날 오후의 황금빛 녹색 빛으로 돌아가는 데 성공했다. [...] 그러나 그 행복이 똑같았음에도 불구하고, 그것은 이제 너무나 나의 슬픔을 악화시켜 견딜 수 없었다. 이 무렵 나는 응접실이 속한 세계가 [...] 영원히 잃어버린 세계라는 것을 알고 있었다.[11]

미르체아 엘리아데 아래에서 대학원 과정을 공부한 종교학 교수 로버트 S. 엘우드는[12] 이러한 유형의 향수를 엘리아데의 삶과 학문적 저술의 가장 특징적인 주제 중 하나로 보았다.[10]

만툴레아사 거리의 학교에서 초등 교육을 마친 후,[3] 엘리아데는 아르샤비르 악테리안, 하이크 악테리안, 페트레 비포레아누와 같은 반에서 스피루 하레트 국립 칼리지에 다녔다(결국 엘리아데의 가까운 친구가 된 니콜라에 슈타인하르트보다 몇 년 선배였다).[13] 그의 다른 동료들 중에는 미래의 철학자 콘스탄틴 노이카[4]와 노이카의 친구이자 미래의 미술사학자인 바르부 브레지아누가 있었다.[14]

어린 시절, 엘리아데는 자연 세계에 매료되었고, 이것은 그의 첫 번째 문학적 시도의 배경이 되었으며,[4] 루마니아 민속과 농민들이 표현하는 기독교 신앙에도 매료되었다.[7] 성장하면서 그는 모든 종교적 전통의 공통된 근원을 찾고 기록하려 했다.[7] 젊은 엘리아데는 운동과 모험에 대한 관심으로 등산과 항해를 추구했으며,[7] 루마니아 보이 스카우트에도 가입했다.[15]

친구들과 함께 그는 툴체아에서 흑해까지 다뉴브 강에서 보트를 설계하고 항해했다.[16] 동시에 엘리아데는 교육 환경에서 멀어져, 필요한 규율에 환멸을 느끼고 동료들보다 자신이 더 못생기고 덜 남성적이라는 생각에 사로잡혔다.[4] 그의 의지력을 키우기 위해, 그는 곤충을 삼키는 것을 강요했고[4] 밤에 4~5시간만 잤다.[8] 한때 엘리아데는 루마니아어를 포함한 네 과목에서 낙제했다.[4]

대신 그는 자연 과학, 화학, 오컬트에 관심을 갖게 되었고,[4] 곤충학 주제에 대한 짧은 글을 썼다.[8] 엘리아데는 이미 약했던 시력을 잃을 위험이 있다는 아버지의 우려에도 불구하고 열정적으로 책을 읽었다.[4] 그가 가장 좋아하는 작가 중 한 명은 오노레 드 발자크였고, 그의 작품을 주의 깊게 연구했다.[4][8] 엘리아데는 또한 조반니 파피니의 모더니즘 단편 소설과 제임스 조지 프레이저의 사회 인류학 연구를 알게 되었다.[8]

이 두 작가에 대한 그의 관심은 그가 개인적으로 이탈리아어와 영어를 배우게 했고, 페르시아어와 히브리어를 공부하기 시작하게 했다.[3][8] 당시 엘리아데는 사디의 시와 고대 메소포타미아의 ''길가메시 서사시''를 알게 되었다.[8] 그는 또한 철학에 관심이 있었는데, 특히 소크라테스, 바실레 콘타, 스토아주의의 마르쿠스 아우렐리우스와 에픽테토스를 연구했고, 역사 관련 작품을 읽었다. 그에게 초기에 영향을 준 두 명의 루마니아 역사가들은 보그단 페트리체이쿠 하스데우와 니콜라에 이오르가였다.[8] 그의 첫 번째 출판 작품은 1921년의 ''Inamicul viermelui de mătase''('누에의 적')[3]였고, 그 다음은 ''Cum am găsit piatra filosofală''('어떻게 현자의 돌을 찾았는가')이었다.[8] 1925년, 엘리아데는 자전적 소설인 ''근시의 청소년의 소설''을 완성했다.[8]

1928년 캘커타에서 4년간 연구를 하도록 허가받았다. 그는 산스크리트어와 철학을 수렌드라나트 다스굽타영어(인도의 철학자, 1885년 - 1952년) 아래에서 연구하기 위해 캘커타로 갔다.

2. 2. 인도 유학과 귀국

1925년부터 1928년까지 부쿠레슈티 대학교 철학 및 문학부에서 수학했으며, 1928년에는 초기 근대 이탈리아 철학자 토마소 캄파넬라에 대한 연구로 학위를 받았다.[3] 1927년, 엘리아데는 이탈리아로 여행하여 파피니를 만났고[3] 학자 주세페 투치와 협력했다.엘리아데는 유년 시절 논리학을 강의하는 나에 이오네스쿠를 만나 그의 제자이자 친구가 되었다.[4][7][17] 그는 특히 이오네스쿠의 급진적인 아이디어와 종교에 대한 관심에 매료되었다.

엘리아데의 학문적 업적은 영국령 인도의 캘커타 대학교에서 보낸 오랜 유학 기간 후에 시작되었다. 카심바자르의 마하라자가 유럽 학자들의 인도 유학을 후원한다는 것을 알게 된 엘리아데는 지원을 신청하여 4년 동안의 장학금을 받았고, 이후 루마니아 장학금으로 두 배로 늘어났다.[18] 1928년 가을, 그는 산스크리트어와 철학을 공부하기 위해 캘커타로 항해하여 수레드라나트 다스굽타의 지도를 받았다. 인도 아대륙에 도착하기 전에 엘리아데는 잠시 이집트를 방문하기도 했다.[3] 인도에 도착한 후, 그는 이 지역의 넓은 지역을 방문했고 히말라야의 ''아슈람''에서 짧은 기간을 보냈다.[19]

그는 인도 철학의 기본을 공부했고, 동시에 다스굽타의 지도 아래 산스크리트어, 팔리어, 벵골어를 배웠다.[18] 당시 그는 또한 마하트마 간디의 행동과 ''사티아그라하''를 현상으로 인식하는 데 관심을 갖게 되었다.

1930년, 다스굽타와 함께 살면서 엘리아데는 그의 집 딸인 마이테리 데비와 사랑에 빠졌다.[20]

엘리아데는 1933년 요가 수행에 대한 논문으로 박사 학위를 받았다.[4][7][21][22] 3년 후 프랑스어로 번역된 이 책[18]은 루마니아와 해외 학계에 상당한 영향을 미쳤다.[7]

같은 기간 동안 엘리아데는 스리랑카 출생의 철학자 아난다 쿠마라스와미와 서신을 시작했다.[24] 1936년–1937년, 그는 이오네스쿠의 강좌에서 명예 조교로 활동하며 형이상학을 강의했다.[25]

1933년, 미르체아 엘리아데는 배우 소라나 초파와 육체적 관계를 맺는 한편, 결국 결혼하게 된 니나 마레슈와 사랑에 빠졌다.[6][7][26]

2. 3. 교수 생활과 망명

부쿠레슈티 대학교에서 이탈리아 철학을 주제로 석사 학위를 받은 후, 영국령 인도로 건너가 캘커타 대학교에서 3년 동안 인도 철학을 공부했다. 1933년에 루마니아로 돌아와 부쿠레슈티 대학교에서 요가를 주제로 박사 학위를 받았다.[4]이후 모교인 부쿠레슈티 대학교에서 종교학 교수를 지냈고, 1945년에는 프랑스 소르본 대학교에서 객원 교수를 지냈다. 1956년에는 미국으로 건너가 시카고 대학교에서 종교 철학과 역사에 대한 교수를 하였다.[4]

1932년경, 부쿠레슈티 대학교에서 에밀 시오란과 외젠 이오네스쿠를 만나 세 사람은 짧은 중단을 제외하고 평생 친구가 되었다.

카심바자르의 마하라자가 유럽 연구자를 위해 자금을 지원한다는 것을 알게 된 엘리아데는 마하라자의 장학금에 응모하여 캘커타에서 4년간 연구를 허가받았다. 1928년 산스크리트어와 철학을 수렌드라나트 다스굽타영어 (1885년-1952년) 아래에서 연구하기 위해 캘커타로 갔다. 다스굽타는 케임브리지 대학교를 졸업한 캘커타 대학교의 벵골인 교수이며, 『인도 철학사』(전 5권)의 저자였다. 엘리아데는 다스굽타 교수의 딸 마이트레이와 사랑에 빠졌으나, 다스굽타의 반대로 결혼은 이루어지지 않았다. 이 경험은 나중에 소설 『마이테이』의 바탕이 되었다. 1930년 9월 다스굽타 곁을 떠나 1931년 3월까지 히말라야 산장에 은거했다. 1931년 12월 루마니아로 귀국했다.[4]

귀국 후에는 부쿠레슈티 대학교에서 나에 이오네스쿠의 조수를 맡아 강의와 저작 활동을 했다. 1933년 5월에 발표한 소설 『마이테이』는 큰 호평을 받았다.

1938년 7월, 정치적 이유로 체포되어 나에 이오네스쿠와 함께 미에르쿠레아-추크 수용소에 보내졌지만, 그 해 안에 석방되었다. 1940년에는 루마니아 정부에 의해 런던에 문화 담당 대사관 직원으로 파견되었고, 1941년부터 1944년까지 리스본에서 같은 직책으로 근무했다.[4]

제2차 세계 대전 후에는 파리로 이주하여 프랑스에서 활동했다. 전후 독일 작가 에른스트 윙거와 『안타이오스』지를 공동 편집·발행했다. 나중에 요아힘 바흐의 권유로 시카고 대학교에 부임했다(1957년).[4]

2. 4. 시카고 대학교와 말년

1956년 미국으로 건너가 시카고 대학교에서 종교 철학과 역사 교수로 재직했다.[4] 1957년 요아힘 바흐의 권유로 시카고 대학교에 부임했다.[4] 이후 시카고에서 지내다 1986년 뇌졸중으로 사망하여 오크우즈 묘지에 매장되었다.[4] 그는 루마니아어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 영어, 히브리어, 페르시아어, 산스크리트어 등 8개 언어를 유창하게 구사했다.[4]3. 주요 사상

미르체아 엘리아데는 종교사 연구에서 연금술,[85] 샤머니즘, 요가, 그리고 영원 회귀에 대한 저술로 가장 높이 평가받는다. 영원 회귀는 종교적 행위가 신성한 사건을 모방할 뿐만 아니라 그 사건에 참여하여 기원의 신화적 시간을 회복시킨다는 믿음이다. 엘리아데의 사상은 루돌프 오토, 헤라르뒤스 반 데르 레우, 나에 이오네스쿠, 전통주의 학파(르네 게농, 율리우스 에볼라)의 저술에 부분적으로 영향을 받았다.[38]

엘리아데는 신화에서 종교 간의 유사성과 통일성을 찾으려 했으며,[86] 그의 ''종교사 연구''는 조르주 뒤메질에게서 칭찬을 받았다.[87] 그는 종교 현상이 문화와 역사의 산물로 환원될 수 없다고 보았다.[157] 모든 종교 현상이 특정한 문화와 역사에 의해 형성되지만, 인간의 의식은 역사적, 문화적 조건에서 벗어난다고 주장했다.[157]

엘리아데는 플라톤주의의 ''이데아론''이 그리스 철학에서 지속되는 "원시 존재론"이며, 플라톤주의가 이 원시 존재론의 "가장 잘 발전된" 버전이라고 보았다.[163] 그는 "전통적인 인간은 항상 이 세상을 초월하지만 이 세상에 나타나 그것을 신성하게 하고 현실로 만드는 절대적 현실, '성스러운 것'이 있다고 믿는다"고 주장했다.[167] 전통적인 인간의 행동은 성스러운 것을 통해 목적과 의미를 얻으며, 신성한 행동을 모방함으로써 신에게 가까이 다가간다고 보았다.[167]

엘리아데는 세속적인 인간이 종교적 사상에서 벗어날 수 없다고 말한다. 세속주의는 신성한 모델에 저항하고 인간이 스스로 역사를 만들어야 한다고 주장함으로써 종교적 사상에 대한 반대를 통해서만 자신을 규정한다.[170] 현대인은 여전히 많은 위장된 신화와 퇴화된 의례를 가지고 있으며,[171] 현대 문학을 읽음으로써 신화가 수행하는 '시간으로부터의 출현'에 비견되는 '시간으로부터의 탈출'을 얻는다.[173]

엘리아데는 현대 과학자들이 기원의 신성한 시간으로 돌아가려는 종교적 욕구에 의해 동기 부여를 받는다고 보았다. 그는 현대 정치 이데올로기를 세속화된 신화로 묘사하며, 마르크스주의는 "중동 및 지중해 세계의 위대한 종말론적 신화 중 하나"를 받아들여 수행한다고 보았다.[176] 칼 마르크스의 무계급 사회에 대한 비전을 황금 시대 신화의 "선례"로 보았으며,[177] 나치즘의 가짜 이교 신비주의와 마르크스의 가짜 유대-기독교 신화의 차이점이 그들의 상이한 성공을 설명한다고 제안했다.

미르체아 엘리아데는 현대인이 전통 문화로부터 배움을 얻어 "역사의 공포"에서 벗어날 수 있다고 주장했다. 힌두교의 가르침을 예로 들며, 역사적 시간을 진정한 현실로 간주하는 것을 거부함으로써 역사의 공포에서 벗어날 수 있다고 보았다.[182] 서구의 영적 부활이 서구의 영적 전통 내에서 일어날 수 있지만, 비서구 문화의 아이디어에 의해 자극을 받을 필요가 있다고 주장했다.

엘리아데는 아브라함 계통의 종교를 고대적이고 순환적인 시간관과 현대적이고 선형적인 시간관 사이의 전환점으로 보았다. 그는 기독교에서 선형적이고 역사적인 시간을 포용하는 종교의 궁극적인 예를 보았으며, 신이 인간의 모습으로 역사 속에 태어날 때 "모든 역사는 신현이 된다"고 말했다.[190]

조지프 캠벨, 카를 융과 엘리아데를 "신화학자"로 분석한 로버트 엘우드는 이들이 신화가 "영원한 진실"을 드러내며,[195] 고대 시대의 "영지주의"와 같은 역할을 했다고 결론 내렸다. 엘우드는 이들을 "완전한 현대 영지주의자"라고 주장했다.

3. 1. 성과 속

엘리아데는 종교적 사고의 관점에서 성현현상(성스러운 것의 현현)이 세계에 구조와 방향성을 부여하며, 신성한 질서를 확립한다고 주장했다. 비종교적인 "세속적인" 공간은 기하학적으로만 나눌 수 있으며, "질적인 차별화가 없으며, 따라서 내재된 구조에 의해 주어진 방향성이 없다."[92] 따라서 세속적인 공간은 인간에게 행동 패턴을 제공하지 못한다. 반면, 성현현상의 장소는 종교적인 인간이 따르는 신성한 구조를 가진다. 성현현상은 "광대한 주변의 비현실성과 대조되는 절대적인 현실의 계시"에 해당한다.[93]엘리아데는 모세가 야훼가 불타는 떨기나무로 현현했을 때(탈출기 3:5) 멈춰서 신발을 벗는 이야기를 성스러운 공간의 예시로 제시했다.[94]

엘리아데는 "야훼는 친절하고 분노에 차 있으며, 기독교 신비주의자와 신학자들의 신은 두렵고 부드럽다"고 주장했다.[90] 또한 인도와 중국의 신비주의자들이 "완전한 무관심과 중립의 상태"를 얻으려 했으며, 그 결과 "쾌락과 고통, 욕망과 반감, 추위와 열 [...]이 그들의 의식에서 사라지는" 대립의 일치가 발생했다고 생각했다.[90]

전통 사회에서 신화는 원초적 시대에 대한 절대적 진실을 나타낸다.[95] 신화에 따르면, 이는 성스러운 것이 처음 나타나 세상의 구조를 세운 시대였다. 신화는 사회와 자연 세계를 현재의 모습으로 만든 원초적 사건들을 묘사한다. 엘리아데는 모든 신화가 그런 의미에서 기원 신화라고 주장한다. "따라서 신화는 항상 '창조'에 대한 이야기이다."[96]

많은 전통 사회에서는 어떤 것의 힘이 그 기원에 있다고 믿는다.[97] 만약 기원이 힘과 같다면, "의미 있고 유효한 것은 어떤 것의 첫 번째 현현이다"[98] (따라서 어떤 것의 현실과 가치는 오직 그것의 첫 번째 출현에 달려있다).

엘리아데의 이론에 따르면, 오직 성스러운 것만이 가치를 지니며, 어떤 것의 첫 번째 출현만이 가치를 지니고, 따라서 오직 성스러운 것의 첫 번째 출현만이 가치를 지닌다. 신화는 성스러운 것의 첫 번째 출현을 묘사한다. 그러므로 신화 시대는 성스러운 시간,[95] 즉 유일하게 가치 있는 시간이다. 엘리아데는 이를 많은 종교에서 나타나는 "기원에 대한 향수"와, 원초적인 낙원으로 돌아가고자 하는 욕망의 이유로 가정했다.[99]

3. 2. 영원 회귀와 역사의 공포

엘리아데는 전통적인 인간은 역사적 사건의 선형적 진행에 아무런 가치를 부여하지 않으며, 오직 신화 시대의 사건만이 가치를 지닌다고 주장한다. 그는 자신의 삶에 가치를 부여하기 위해 전통적인 인간은 신화와 의례를 수행한다고 보았다. 신성함의 본질은 오직 신화 시대, 즉 신성함이 처음 나타난 순간에만 존재하기 때문에, 그 이후의 모든 등장은 실제로 첫 번째 등장이며, 신화적 사건을 이야기하거나 재현함으로써 신화와 의례는 그러한 사건들을 "재현"한다.[100] 엘리아데는 "원형"이라는 용어를 신성함에 의해 확립된 신화적 모델을 지칭하는 데 자주 사용하지만, 이는 융 심리학에서 사용되는 용법과는 구별된다.[101]엘리아데는 종교적 행위가 신성한 사건을 기념할 뿐만 아니라, 그 사건에 참여한다고 주장한다.

> "신"이나 신화 속 영웅의 모범적인 행위를 '모방'하거나, 단순히 그들의 모험담을 이야기함으로써, 고대 사회의 인간은 세속적인 시간으로부터 벗어나 마법처럼 위대한 시간, 즉 신성한 시간으로 다시 들어간다.[95]

엘리아데는 이 개념을 영원 회귀라고 불렀다 (이는 철학적 개념인 "영원 회귀"와는 구별된다). 웬디 도니거는 엘리아데의 영원 회귀 이론이 "종교 연구에서 상식이 되었다"고 언급했다.[2]

엘리아데는 고대 사상의 잘 알려진 "순환적" 시간관념이 영원 회귀에 대한 믿음에서 비롯되었다고 본다. 예를 들어, 메소포타미아, 고대 이집트, 그리고 다른 고대 근동 민족들의 새해 의식은 그들의 우주론 신화를 재현했다. 따라서 영원 회귀의 논리에 따라, 이러한 민족들에게 각 새해 의식은 세상의 시작이었다. 엘리아데에 따르면, 이들은 정기적으로 시작으로 돌아가야 할 필요성을 느껴 시간을 원으로 만들었다.[102]

엘리아데는 신화 시대에 머물고자 하는 갈망이 "역사의 공포"를 야기한다고 주장한다. 전통적인 인간은 사건의 선형적 연속에서 벗어나기를 원하며(엘리아데는 이를 본질적인 가치나 신성함이 없는 것으로 간주했다), 엘리아데는 신화적 사고의 포기와 "공포"를 동반하는 선형적, 역사적 시간의 완전한 수용이 현대인의 불안의 원인 중 하나라고 제안한다.[103] 전통 사회는 역사적 시간을 완전히 인정하지 않음으로써 이러한 불안에서 어느 정도 벗어난다. 그러나 근원으로의 회귀는 묵시록적 경험을 수반했다. 도이나 루스티는 소설 ''노인과 관료들'' (''Pe strada Mântuleasa'')를 분석하면서 기억[104]이 혼돈을 만들어낸다고 말한다. 왜냐하면 "신화는 기억 없이 고통스러운 탄생을 겪는 세상에 돌입하여 모든 것을 미로로 바꾸기" 때문이다.

엘리아데에 따르면, 현대인은 신성한 시간과 영원한 회귀를 강렬하게 필요로 하기 때문에 "신화적 행동"의 "흔적"을 보인다.[178] 현대인은 비종교적이라고 주장하지만, 결국 역사적 사건의 선형적 진행에서 가치를 찾을 수 없다. 심지어 현대인도 "역사의 공포"를 느끼는데, "여기에도 [...] 항상 시간에 대한 투쟁, '죽은 시간', 짓누르고 죽이는 시간의 무게로부터 벗어나려는 희망이 있다."[179]

이 "역사의 공포"는 폭력적이고 위협적인 역사적 사건이 현대인과 마주칠 때 특히 심각해진다. 끔찍한 사건이 일어났다는 사실, 즉 그것이 역사의 일부라는 사실은 그것으로 고통받는 사람들에게 거의 위안이 되지 못한다. 엘리아데는 수사적으로, 현대인이 "집단 추방과 학살에서 원자 폭탄 투하에 이르기까지 역사의 재앙과 공포를 어떻게 견딜 수 있는가, 만약 그 너머에서 어떤 징조도, 초역사적 의미도 볼 수 없다면"이라고 질문한다.[180] 그는 신화적 사건의 반복이 고대인의 눈에 역사에 신성한 가치와 의미를 부여했다면, 현대인은 신성한 것을 부정했으므로 스스로 가치와 목적을 발명해야 한다고 지적한다. 신성함이 역사적 사건에 절대적이고 객관적인 가치를 부여하지 않으면, 현대인은 "상대주의적 또는 허무주의적 역사관"과 그 결과로 나타나는 "영적 불모함"을 갖게 된다.[181] 엘리아데는 《영원 회귀의 신화》의 4장("역사의 공포")과 《신화, 꿈, 그리고 신비》의 9장("종교적 상징주의와 현대인의 불안")에서 종교적 사고의 거부가 현대인의 불안의 주요 원인이라고 주장한다.

3. 3. 상반된 것들의 일치

엘리아데는 많은 신화, 의례, 신비적 경험이 "상반된 것들의 일치", 즉 ''coincidentia oppositorum''를 포함한다고 주장한다.[105] 그는 ''coincidentia oppositorum''을 "신화적 패턴"이라고 불렀다.[106] 엘리아데는 많은 신화들이 "이중적인 계시"를 제시한다고 언급하며, 다음과 같이 설명했다.> 그것들은 한편으로는 동일한 원리에서 비롯되어 종말론의 어떤 ''illud tempus''에서 화해하도록 운명 지어진 두 개의 신적 존재의 정반대되는 대립을, 다른 한편으로는, 신성의 본질 자체에서 일어나는 ''coincidentia oppositorum''을 표현하는데, 신성은 차례로 또는 심지어 동시에 자애롭고 무시무시하며, 창조적이고 파괴적이며, 태양적이고 뱀과 같은 모습으로 나타난다(다시 말해, 실제적이고 잠재적인).[107]

반대되는 것들의 화해는 "역사가 성립되기 이전의 제스처나 상황을 모방하고, 최초의 상태를 회복하며, 시간과 세상을 재생하는 것, 그리고 신비적 입문을 포함한다."[108]

엘리아데는 "야훼는 친절하고 분노하기도 하며, 기독교 신비주의자와 신학자들의 신은 무시무시하면서도 부드럽다"고 주장한다.[90] 그는 또한 인도와 중국의 신비주의자들이 "완벽한 무관심과 중립의 상태"를 달성하려 했으며, 그 결과 "쾌락과 고통, 욕망과 반감, 냉기와 열 [...] 이 그의 인식에서 제거되는" 상반된 것들의 일치가 나타났다고 생각했다.[90]

엘리아데에 따르면, ''coincidentia oppositorum''의 매력은 "인간의 현 상황, 즉 인간 조건이라고 불리는 것에 대한 깊은 불만"에 기인한다.[110] 많은 신화에서 신화 시대의 종말은 "타락", 즉 세상 구조의 근본적인 "존재론적 변화"를 수반한다.[109] ''coincidentia oppositorum''은 모순이기 때문에, 세상의 현재 논리 구조를 부정하고, "타락"의 역전을 의미한다.

또한, 전통적인 인간은 신화 이후 시대에 대한 불만을 "찢어지고 분리된" 느낌으로 표현한다.[110] 많은 신화에서, 잃어버린 신화 시대는 낙원이었다. "모순들이 갈등 없이 나란히 존재하고, 다양성이 신비로운 통일성의 측면을 형성하는 역설적인 상태"였다.[109] ''coincidentia oppositorum''은 잃어버린 신화적 낙원의 통일성을 회복하려는 소망을 표현하며, 이는 상반된 것들의 화해와 다양성의 통일을 제시한다.

> 체계적인 사고 이전의 수준에서, 전체성의 신비는 인간이 반대되는 것들이 폐지되고, 악의 정신이 선의 자극제로 드러나며, 악마가 신들의 밤의 측면으로 나타나는 관점에 도달하려는 노력을 구현한다.[109]

3. 4. 중심 상징

엘리아데의 신화 분석에서 반복적으로 나타나는 주제는 ''세계의 중심축''으로, 세계의 중심을 의미한다. 엘리아데에 따르면, 우주의 중심은 현실을 신성한 것과 세속적인 것으로 나누는 데 필수적이다. 신성한 것은 모든 가치를 포함하며, 세상은 현현(顯現)을 통해서만 목적과 의미를 얻는다.

"참조점이 가능하지 않아 방향 설정이 불가능한 동질적이고 무한한 공간에서, 현현은 절대적인 고정점, 즉 중심을 드러낸다."[93]

세속적 공간은 인간의 삶에 방향을 제시하지 못하므로, 신성함은 현현을 통해 자신을 드러내야 하며, 이를 통해 인간은 자신을 정위(定位)할 수 있는 신성한 장소를 설정한다. 현현의 장소는 "고정점, 즉 중심"을 설정한다.[93] 이 중심은 "세속적 공간의 동질성과 상대성을" 폐지하며,[92] "모든 미래 방향 설정의 중심축"이 된다.[93]

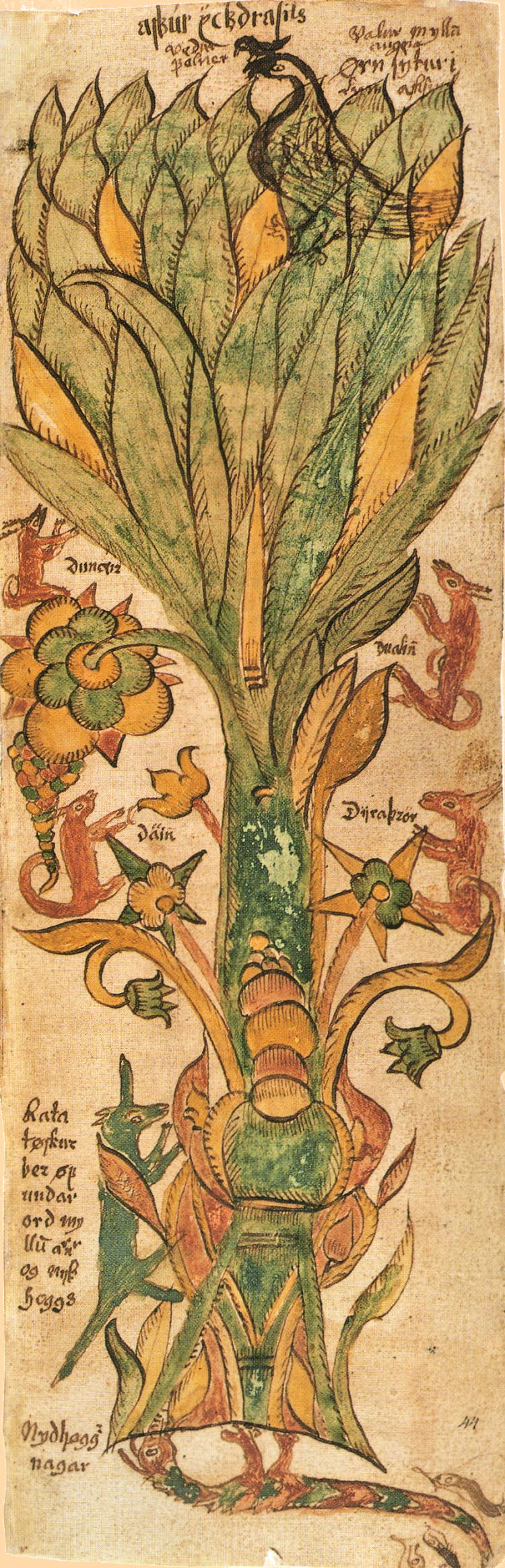

세속적 공간에서의 신성함의 현현은, 정의상, 한 존재의 평면에서 다른 평면으로 넘어가는 것의 예시이다. 따라서 중심을 설정하는 초기 현현은 다른 평면 간에 접촉이 있는 지점이어야 한다. 엘리아데는 이것이 천국, 지구, 그리고 저승을 잇는 우주적 나무 또는 기둥의 빈번한 신화적 이미지를 설명한다고 주장한다.[118]

엘리아데는 전통 사회가 새로운 영토를 발견했을 때, 종종 중심을 설정하고 세계를 창조한 현현을 재현하는 축성 의식을 수행한다는 점에 주목했다.[119] 또한, 전통적인 건물, 특히 사원의 설계는 일반적으로 서로 다른 우주적 수준을 연결하는 ''세계의 중심축''의 신화적 이미지를 모방한다. 예를 들어, 바빌론의 지구라트는 하늘 영역을 통과하는 우주적 산을 닮도록 지어졌으며, 예루살렘 성전의 바위는 ''테홈'', 즉 원시의 물 속으로 깊숙이 닿는 것으로 여겨졌다.[120]

영원 회귀의 논리에 따르면, 이러한 상징적 중심 각각의 장소는 실제로 세계의 중심이 된다.

"일반적으로 말해서, 우리가 종교사에서 만나는 대부분의 신성하고 의례적인 나무는 이 전형적인 원형, 즉 우주적 나무의 복제품, 불완전한 사본일 뿐이라고 할 수 있다. 따라서, 이 모든 신성한 나무는 세계의 중심에 위치한 것으로 여겨지며, 모든 의례적인 나무나 기둥은 [...] 마치 마법처럼 세계의 중심에 투사된다."[121]

엘리아데의 해석에 따르면, 종교적 인간은 중심이 신성함과의 소통 지점이라는 점을 고려할 때, 신화적 중심의 근처뿐만 아니라 그 중심''에서'' 가능한 한 많이 살아야 할 필요성을 느끼는 것으로 보인다.[122]

따라서 엘리아데는 많은 전통 사회가 신화적 지리에서 공통된 윤곽을 공유한다고 주장한다. 알려진 세계의 중앙에는 신성한 중심이 있으며, "무엇보다 신성한 장소"이다.[123] 이 중심은 확립된 질서를 고정시킨다.[92] 신성한 중심 주위에는 알려진 세계, 즉 확립된 질서의 영역이 있으며, 알려진 세계 너머에는 혼돈스럽고 위험한 영역, 즉 "유령, 악마, [그리고] '외국인'(악마 및 죽은 자의 영혼과 동일시됨)"이 존재한다.[124] 엘리아데에 따르면, 전통 사회는 알려진 세계가 인지 가능한 질서를 따르는 영역이므로 신성함이 자신을 드러내야 하는 영역이기 때문에 자신들의 알려진 세계를 중심에 위치시킨다. 알려진 세계 너머의 지역은 이상하고 낯설어 보이며, 신성함에 의해 설정된 질서 밖의 중심에서 멀리 떨어져 있어야 한다.[125]

3. 5. 최고신과 무위의 신

최고신과 무위의 신도 참조.엘리아데는 에드워드 버넷 타일러의 종교 "진화론"에 따르면, 문화가 자연스럽게 정령 숭배와 다신교에서 일신교로 발전한다고 보았다.[126] 이러한 관점에 따르면, 더 발전된 문화는 더 일신교적이고, 더 원시적인 문화는 더 다신교적이어야 한다. 그러나 농경 이전 사회의 많은 사람들이 최고의 하늘 신을 믿는다.[127] 따라서 19세기 이후의 학자들은 타일러의 정령 숭배에서 진화한다는 이론을 거부했다.[128] 엘리아데는 "원시인" 사이에서 최고의 하늘 신이 발견된 것을 바탕으로, 최초의 인류가 천상의 최고 존재를 숭배했을 것이라고 추측한다.[129] 그는 "비교 종교의 패턴"에서 "세계에서 가장 인기 있는 기도는 '하늘에 계신 우리 아버지'께 드리는 기도이다. 인류의 최초의 기도가 동일한 천상의 아버지께 드려졌을 가능성이 있다."라고 썼다.[130]

그러나 엘리아데는 최초의 종교 형태가 엄격한 일신교였다고 생각한 빌헬름 슈미트와 의견이 달랐다. 그는 이 "원시 일신교"(''Urmonotheismus'') 이론을 "경직"되고 실현 불가능하다고 일축했다.[131] 그는 "기껏해야, 이 도식[슈미트의 이론]은 구석기 시대 이후의 인간 [종교] 진화를 설명한다"라고 썼다.[132] 엘리아데는 ''Urmonotheismus''가 실제로 존재했다면, 그것이 많은 현대 일신교의 신 개념과는 여러 면에서 달랐을 것이라고 덧붙였다. 예를 들어, 원시 최고신은 천상의 최고 존재로서의 지위를 잃지 않고 동물로 나타날 수 있었다.[133]

엘리아데에 따르면, 천상의 최고 존재는 실제로 더 발전된 문화에서는 덜 일반적이다.[134] 그는 농업의 발견이 다수의 다산의 신과 여신을 전면에 내세워 천상의 최고 존재가 사라지고 결국 많은 고대 종교에서 사라지게 했다고 추측한다.[135] 심지어 원시 수렵 채집 사회에서도 최고신은 세상 위에 거하는 모호하고 멀리 떨어진 존재이다.[136] 종종 그는 숭배를 받지 않고, 모든 다른 방법이 실패했을 때만 최후의 수단으로 기도를 받는다.[137] 엘리아데는 멀리 떨어진 최고신을 ''deus otiosus''("무위의 신")라고 불렀다.[138]

''deus otiosus''를 포함하는 신념 체계에서, 멀리 떨어진 최고신은 신화 시대 동안 인류에게 더 가까웠다고 믿어진다. 창조의 일을 마친 후, 최고신은 "세상을 버리고 가장 높은 하늘로 물러갔다".[139] 이것은 신화 시대 이후의 삶인 "세속적인" 삶으로부터 성스러운 존재가 멀어진 예이다. 무당과 같은 인물들은 종교적 행동을 통해 세속적인 상태에서 벗어남으로써, 최고신과의 친밀함을 포함하는 신화 시대의 상태로 돌아간다("그의 ''비행'' 또는 승천을 통해, 무당은 [...] 하늘의 신과 면대면으로 만나고 그에게 직접 말한다. 마치 인류가 때때로 ''in illo tempore''에 그랬던 것처럼").[140] 최고신을 둘러싼 무당적 행동은 영원한 회귀의 한 예이다.

3. 6. 샤머니즘

엘리아데는 학문적 연구를 통해 다양한 지역의 샤머니즘 수행을 조사한 ''샤머니즘: 엑스터시의 고대 기술''(Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy)을 저술했다.[141] 그의 저서 ''신화, 꿈, 그리고 신비''(Myths, Dreams and Mysteries) 또한 샤머니즘을 어느 정도 자세히 다루고 있다.

''샤머니즘''에서 엘리아데는 '샤먼'이라는 단어의 사용을 제한해야 한다고 주장한다. 그는 이 단어가 모든 마법사 또는 의술사에게 적용되어서는 안 되며, 그렇게 되면 이 용어의 의미가 중복된다고 보았다. 동시에 그는 이 용어를 시베리아와 중앙아시아의 성직자에게만 제한하는 것에 반대했다. 엘리아데에 따르면, 이 기능의 칭호 중 하나인 'šamán'은 퉁구스어족에서 유래했으며, 이 용어 자체가 서양 언어에 도입되었다.[141] 엘리아데는 샤먼을 다음과 같이 정의한다.

> 그는 모든 의사처럼 치료한다고 믿어지며, 모든 마법사처럼 파키르와 같은 기적을 행한다 [...] 그러나 이 외에도 그는 영혼 인도자이며, 사제, 신비주의자, 시인이 될 수도 있다.[142]

이러한 방식으로 샤머니즘을 정의한다면, 엘리아데는 이 용어가 공통적이고 독특한 "구조"와 "역사"를 공유하는 현상의 집합체를 포괄한다고 주장한다.[142] 이러한 정의에 따르면 샤머니즘은 시베리아와 중앙아시아와 같은 수렵 채집 및 유목 사회에서 가장 순수한 형태로 나타나는 경향이 있는데, 이 사회들은 "''무위신''이 되어가는 과정에 있는" 천상의 최고신을 숭배한다.[143] 엘리아데는 이러한 지역의 샤머니즘을 가장 대표적인 예로 삼고 있다.

샤머니즘에 대한 그의 연구에서 엘리아데는 샤먼이 신성한 시간으로부터의 "타락" 이전의 인간의 상태를 되찾는 속성을 강조한다. "고대 사회의 가장 대표적인 신비 체험인 샤머니즘은 '낙원에 대한 향수', '타락' 이전의 자유와 행복의 상태를 회복하려는 욕망을 드러낸다."[140] 엘리아데에 따르면, 이 관심사는 거의 모든 종교적 행위의 관심사이기도 하며, 샤머니즘에서 특정한 방식으로 나타난다.

엘리아데에 따르면, 가장 흔한 샤머니즘적 주제 중 하나는 샤먼의 죽음과 부활이다. 이것은 특히 그의 입문 과정에서 발생한다.[144] 종종 이 과정은 샤먼을 해체하고 살을 뼈에서 발라낸 다음, 다시 조립하고 부활시키는 영에 의해 수행된다고 여겨진다. 이 죽음과 부활은 샤먼의 인간 본성을 초월한 존재로의 승격을 나타낸다.

첫째, 샤먼은 문자 그대로 인간 본성을 초월하기 위해 죽는다. 입문 영에 의해 해체된 후, 그의 낡은 장기는 새롭고 마법적인 장기로 대체된다. 샤먼은 속된 자아를 죽여 새롭고 신성한 존재로 다시 일어선다.[145] 둘째, 뼈로 환원됨으로써 샤먼은 보다 상징적인 수준에서 부활을 경험한다. 많은 사냥 및 목축 사회에서 뼈는 생명의 근원을 나타내므로 뼈로의 환원은 "원시 생명의 자궁에 다시 들어가는 것, 즉 완전한 갱신, 신비로운 부활과 같다".[146] 엘리아데는 생명의 근원으로의 이러한 귀환을 본질적으로 영원한 회귀와 동일하게 여긴다.[147]

셋째, 반복되는 죽음과 부활은 샤먼이 더 이상 속된 시간의 법칙, 특히 죽음의 법칙에 얽매이지 않음을 보여준다. 샤먼은 입문 과정에서 죽었다가 새로운 힘을 가지고 부활하며, 자신의 영혼을 심부름을 위해 몸 밖으로 보낼 수 있다. 그의 경력 전체가 반복되는 죽음과 부활로 구성된다. "죽어 다시 살아나는 능력은 [...] [샤먼이] 인간의 조건을 초월했음을 의미한다."[148]

인간의 조건을 초월한 샤먼은 역사의 흐름에 얽매이지 않으며, 신화 시대의 조건을 누린다. 많은 신화에서 인간은 동물과 대화할 수 있으며, 입문 후 많은 샤먼들은 동물과 소통할 수 있다고 주장한다. 엘리아데에 따르면, 이것은 샤먼이 "낙원 신화에 의해 우리에게 묘사된 ''illud tempus''"로 돌아가는 한 가지 징후이다.[149]

샤먼은 종종 세계수, 우주 기둥, 신성한 사다리 또는 다른 형태의 ''세계의 중심축''을 타고 지하 세계로 내려가거나 하늘로 올라갈 수 있다.[150] 샤먼은 하늘로 올라가 최고신과 대화한다. 신들 (특히 엘리아데의 ''deus otiosus'' 개념에 따른 최고신)은 신화 시대 동안 인간과 더 가까웠기 때문에, 샤먼의 최고신과의 쉬운 소통은 역사의 폐지이자 신화 시대로의 회귀를 나타낸다.[140]

신들과 소통하고 죽은 자들의 땅으로 내려갈 수 있는 능력 때문에, 샤먼은 종종 영혼 인도자이자 의술사의 역할을 한다.[142]

3. 7. 현대 사회와 종교

엘리아데는 전통적인 인간은 역사적 사건의 선형적 진행에 가치를 두지 않으며, 오직 신화 시대의 사건만이 가치를 지닌다고 주장한다. 전통적인 인간은 자신의 삶에 가치를 부여하기 위해 신화와 의례를 수행한다. 신성함의 본질은 오직 신화 시대, 즉 신성함이 처음 나타난 순간에만 존재하기 때문에, 그 이후의 모든 등장은 실제로 첫 번째 등장이며, 신화적 사건을 이야기하거나 재현함으로써 신화와 의례는 그러한 사건들을 "재현"한다.[100] 엘리아데는 "원형"이라는 용어를 신성함에 의해 확립된 신화적 모델을 지칭하는 데 자주 사용하지만, 엘리아데의 용법은 융 심리학에서 사용되는 용법과는 구별되어야 한다.[101]엘리아데는 종교적 행위는 신성한 사건을 기념할 뿐만 아니라, 그 사건에 참여한다고 주장한다.

> "신"이나 신화 속 영웅의 모범적인 행위를 '모방'하거나, 단순히 그들의 모험담을 이야기함으로써, 고대 사회의 인간은 세속적인 시간으로부터 벗어나 마법처럼 위대한 시간, 즉 신성한 시간으로 다시 들어간다.[95]

엘리아데는 이 개념을 "영원 회귀"라고 불렀다(이는 철학적 개념인 "영원 회귀"와는 구별된다). 웬디 도니거는 엘리아데의 영원 회귀 이론이 "종교 연구에서 상식이 되었다"고 언급했다.[2]

엘리아데는 고대 사상의 잘 알려진 "순환적" 시간관념이 영원 회귀에 대한 믿음에서 비롯되었다고 본다. 예를 들어, 메소포타미아, 고대 이집트, 그리고 다른 고대 근동 민족들의 새해 의식은 그들의 우주론 신화를 재현했다. 따라서 영원 회귀의 논리에 따라, 이러한 민족들에게 각 새해 의식은 세상의 시작이었다. 엘리아데에 따르면, 이들은 정기적으로 시작으로 돌아가야 할 필요성을 느껴 시간을 원으로 만들었다.[102]

엘리아데는 신화 시대에 머물고자 하는 갈망이 "역사의 공포"를 야기한다고 주장한다. 전통적인 인간은 사건의 선형적 연속에서 벗어나기를 원하며(엘리아데는 이를 본질적인 가치나 신성함이 없는 것으로 간주했다), 엘리아데는 신화적 사고의 포기와 "공포"를 동반하는 선형적, 역사적 시간의 완전한 수용이 현대인의 불안의 원인 중 하나라고 제안한다.[103] 전통 사회는 역사적 시간을 완전히 인정하지 않음으로써 이러한 불안에서 어느 정도 벗어난다. 그러나 근원으로의 회귀는 묵시록적 경험을 수반했다. 도이나 루스티는 소설 ''노인과 관료들'' (''Pe strada Mântuleasa'')을 분석하면서 기억[104]이 혼돈을 만들어낸다고 말한다. 왜냐하면 "신화는 기억 없이 고통스러운 탄생을 겪는 세상에 돌입하여 모든 것을 미로로 바꾸기" 때문이다.

다양한 종교의 다양한 문화 형태 뒤에는 엘리아데가 제안하는 보편적인 것이 있다. 그는 "전통적인 인간은 항상 이 세상을 초월하지만 이 세상에 나타나 그것을 신성하게 하고 현실로 만드는 절대적 현실, '성스러운 것'이 있다고 믿는다"고 주장한다.[167] 더욱이, 전통적인 인간의 행동은 성스러운 것을 통해 목적과 의미를 얻는다. "신성한 행동을 모방함으로써 인간은 신에게, 즉 현실적이고 의미 있는 존재에 자신을 가까이 둔다."[167] 엘리아데에 따르면, "현대 비종교적 인간은 새로운 실존적 상황을 가정한다."[167] 전통적인 인간에게 역사적 사건은 신성하고 초월적인 사건을 모방함으로써 의미를 얻는다. 반대로 비종교적 인간은 역사나 인간 행동이 어떠해야 하는지에 대한 신성한 모델이 없으므로, 스스로 역사가 어떻게 진행되어야 하는지를 결정해야 한다. 그는 "자신을 역사의 주체이자 행위자로 간주하며 초월성에 대한 모든 호소를 거부한다".[168]

종교적 사고의 관점에서 볼 때, 세계는 신화적 사건에 의해 확립된 객관적 목적을 가지고 있으며, 인간은 이에 순응해야 한다. "신화는 [종교적 인간에게] 그를 실존적으로 구성한 최초의 '이야기'를 가르쳐준다."[169] 세속주의적 사고의 관점에서 볼 때, 모든 목적은 인간에 의해 발명되어 세상에 부과되어야 한다. 엘리아데는 이러한 새로운 "실존적 상황" 때문에, 성스러운 것이 비종교적 인간의 "자유"에 대한 주요 장애물이 된다고 주장한다. 역사의 적절한 창조자로서 자신을 바라보면서, 비종교적 인간은 외부적으로 (예: 신성하게) 부과된 질서나 그가 따라야 하는 모델에 대한 모든 개념에 저항한다. 현대 인간은 "자신을 '만들고', 자신과 세상을 탈성스럽게 하는 정도에 따라 완전히 자신을 만든다. [...] 그는 마지막 신을 죽일 때까지 진정으로 자유로워지지 못할 것이다."[168]

엘리아데는 세속적인 인간이 종교적 사상에 대한 속박에서 벗어날 수 없다고 말한다. 세속주의는 본질적으로 정체성에 대한 감각을 종교에 의존한다. 즉, 신성한 모델에 저항하고, 인간이 스스로 역사를 만들어야 한다고 주장함으로써, 세속적인 인간은 종교적 사상에 대한 반대를 통해서만 자신을 규정한다. "그[세속적인 인간]는 자신의 조상의 '미신'으로부터 '자유'로워지고 '정화'될수록 자신을 인식한다."[170] 또한, 현대인은 "여전히 많은 위장된 신화와 퇴화된 의례를 가지고 있다."[171] 예를 들어, 현대 사회 행사는 여전히 전통적인 입문 의례와 유사점을 가지며, 현대 소설은 신화적 모티프와 주제를 특징으로 한다.[172] 마지막으로, 세속적인 인간은 여전히 영원한 회귀와 같은 것에 참여한다. 즉, 현대 문학을 읽음으로써, "현대인은 신화가 수행하는 '시간으로부터의 출현'에 비견되는 '시간으로부터의 탈출'을 얻는 데 성공한다."[173]

엘리아데는 세속적인 학문 분야에서도 종교적 사상의 흔적을 본다. 그는 현대 과학자들이 기원의 신성한 시간으로 돌아가려는 종교적 욕구에 의해 동기 부여를 받는다고 생각한다.

> 생명과 정신의 기원에 대한 불안한 탐구, '자연의 신비'에 대한 매료, 물질의 내부 구조를 관통하고 해독하려는 충동, 이 모든 갈망과 추진력은 원시적이고, 원래의 보편적인 '모태'에 대한 일종의 향수를 나타낸다고 말할 수 있다. 물질, 실체는 '절대적 기원', 모든 것의 시작을 나타낸다.[174]

엘리아데는 19세기에 물질주의의 부상이 종교적 "기원"에 대한 향수를 과학에서 표현하도록 강요했다고 믿는다. 그는 자신의 전공 분야인 종교사학을 19세기 동안 기원에 집착했던 분야 중 하나로 언급한다.

> 새로운 학문 분야인 종교사학은 이러한 문화적 맥락에서 빠르게 발전했다. 그리고 물론, 그것은 유사한 패턴을 따랐다. 즉, 사실에 대한 실증주의적 접근과 종교의 바로 시작, 기원을 찾는 것이다.

>

> 그 당시 모든 서구 역사학은 '기원'에 대한 탐구에 사로잡혀 있었다. [...] 인간 제도와 문화적 창조의 기원을 찾는 이 탐구는 종의 기원을 찾는 자연주의자의 탐구, 생명의 기원을 파악하려는 생물학자의 꿈, 지구와 우주의 기원을 이해하려는 지질학자와 천문학자의 노력을 연장하고 완성한다. 심리학적 관점에서 볼 때, 여기에서 '원시적'이고 '원초적인' 것에 대한 동일한 향수를 해독할 수 있다.[175]

엘리아데는 일부 저술에서 현대 정치 이데올로기를 세속화된 신화로 묘사한다. 엘리아데에 따르면, 마르크스주의는 "중동 및 지중해 세계의 위대한 종말론적 신화 중 하나, 즉 정의로운 자(우리 시대의 '선택된 자', '선출된 자', '무죄한 자', '사명자', 프롤레타리아트)가 수행해야 할 구원적 역할을 받아들여 수행하며, 그들의 고통은 세상의 존재론적 지위를 바꾸기 위해 언급된다."[176] 엘리아데는 "많은 전통에 따르면 역사의 시작과 끝에 놓여 있는" 황금 시대의 광범위한 신화를 칼 마르크스의 무계급 사회에 대한 비전의 "선례"로 본다.[177] 마지막으로, 그는 선(프롤레타리아트)이 악(부르주아지)을 최종적으로 이길 것이라는 마르크스의 믿음을 "진정한 메시아적 유대-기독교 이데올로기"로 본다.[177] 마르크스가 종교에 적대적이었음에도 불구하고, 엘리아데는 그의 이데올로기가 종교적 신화에서 상속된 개념적 틀 내에서 작동한다고 암시한다.

마찬가지로, 엘리아데는 나치즘이 가짜 이교 신비주의를 포함했으며, 이는 고대 게르만 종교에 기반을 두고 있음을 지적한다. 그는 나치의 가짜 게르만 신화와 마르크스의 가짜 유대-기독교 신화 사이의 차이점이 그들의 상이한 성공을 설명한다고 제안한다.

> 공산주의 신화의 강력한 낙관론과 비교할 때, 국가 사회주의자들이 전파한 신화는 특히 부적절해 보인다. 이는 인종 신화의 한계 때문만이 아니라(어떻게 유럽의 나머지 국가들이 기꺼이 주종 관계를 받아들일 수 있다고 상상할 수 있겠는가?), 무엇보다도 게르만 신화의 근본적인 비관주의 때문이다. [...] 고대 게르만인들이 예언하고 기대했던 종말은 라그나로크였다. 즉, 세계의 파멸적인 종말이었다.[177]

엘리아데에 따르면, 현대인은 신성한 시간과 영원한 회귀를 강렬하게 필요로 하기 때문에 "신화적 행동"의 "흔적"을 보인다.[178] 현대인은 비종교적이라고 주장하지만, 결국 역사적 사건의 선형적 진행에서 가치를 찾을 수 없다. 심지어 현대인도 "역사의 공포"를 느끼는데, "여기에도 [...] 항상 시간에 대한 투쟁, '죽은 시간', 짓누르고 죽이는 시간의 무게로부터 벗어나려는 희망이 있다."[179]

이 "역사의 공포"는 폭력적이고 위협적인 역사적 사건이 현대인과 마주칠 때 특히 심각해진다. 끔찍한 사건이 일어났다는 사실, 즉 그것이 역사의 일부라는 사실은 그것으로 고통받는 사람들에게 거의 위안이 되지 못한다. 엘리아데는 수사적으로, 현대인이 "집단 추방과 학살에서 원자 폭탄 투하에 이르기까지 역사의 재앙과 공포를 어떻게 견딜 수 있는가, 만약 그 너머에서 어떤 징조도, 초역사적 의미도 볼 수 없다면"이라고 질문한다.[180] 그는 신화적 사건의 반복이 고대인의 눈에 역사에 신성한 가치와 의미를 부여했다면, 현대인은 신성한 것을 부정했으므로 스스로 가치와 목적을 발명해야 한다고 지적한다. 신성함이 역사적 사건에 절대적이고 객관적인 가치를 부여하지 않으면, 현대인은 "상대주의적 또는 허무주의적 역사관"과 그 결과로 나타나는 "영적 불모함"을 갖게 된다.[181] 엘리아데는 《영원 회귀의 신화》의 4장("역사의 공포")과 《신화, 꿈, 그리고 신비》의 9장("종교적 상징주의와 현대인의 불안")에서 종교적 사고의 거부가 현대인의 불안의 주요 원인이라고 주장한다.

미르체아 엘리아데는 현대인이 전통 문화로부터 배움을 얻음으로써 "역사의 공포"에서 벗어날 수 있다고 주장한다. 예를 들어, 엘리아데는 힌두교가 현대 서양인들에게 조언을 줄 수 있다고 생각한다. 힌두교의 많은 분파에 따르면, 역사적 시간의 세계는 환상이며, 유일한 절대적 현실은 인간 내면의 불멸의 영혼, 즉 ''아트만''이다. 엘리아데에 따르면, 힌두교도는 역사적 시간을 진정한 현실로 간주하는 것을 거부함으로써 역사의 공포에서 벗어난다.[182]

엘리아데는 서양 철학 또는 대륙 철학 철학자가 이러한 힌두교적 역사관에 대해 의구심을 가질 수 있다고 지적한다.

> 어떤 유럽의 역사철학자이자 실존주의 철학자가 뭐라고 대답할지 쉽게 짐작할 수 있을 것이다 [...] 당신은 나에게 '역사에 죽으라'고 요구합니다. 그러나 인간은 역사 외에는 아무것도 아니며 ''그럴 수밖에 없습니다''. 왜냐하면 인간의 본질 자체가 시간성이기 때문입니다. 그렇다면 당신은 나에게 나의 진정한 존재를 포기하고 순수한 존재, 즉 ''아트만''이라는 추상에 피난하라고 요구하는 것입니다. 나는 인간적인 내용이 전혀 없는 비역사적이고 진실하지 못한 존재를 살기 위해 역사의 창조자로서의 나의 존엄성을 희생해야 합니다. 음, 나는 나의 불안을 감수하는 편이 낫습니다. 적어도 그것은 나에게 인간적 조건에 대한 자각과 수용이라는, 어떤 영웅적 위대함을 빼앗아갈 수 없습니다.[183]

그러나 엘리아데는 힌두교적 역사 접근 방식이 반드시 역사의 거부로 이어지는 것은 아니라고 주장한다. 반대로, 힌두교에서 역사적 인간 존재는 많은 대륙 철학자들이 생각하는 "부조리"가 아니다.[183] 힌두교에 따르면, 역사는 신성한 창조물이며, 일정한 정도의 초연함을 유지하는 한 그 안에서 만족스럽게 살 수 있다. "사람이 시간, 즉 역사에 의해 집어삼켜지는 것은 그 안에서 살기 때문이 아니라, 그것을 '실재'라고 생각하고, 그 결과 영원을 잊거나 과소평가하기 때문이다."[184] 게다가 엘리아데는 서양인들이 비서구 문화로부터 고통과 죽음에서 부조리 외의 다른 것을 볼 수 있도록 배울 수 있다고 주장한다. 전통 문화는 고통과 죽음을 통과의례로 본다. 실제로 그들의 입문 의식은 종종 상징적인 죽음과 부활 또는 구제를 동반한 상징적인 시련을 포함한다. 따라서 엘리아데는 현대인이 자신의 역사적 시련, 심지어 죽음까지도 자신의 존재의 다음 단계로의 필요한 입문으로 볼 수 있도록 배울 수 있다고 주장한다.[185]

엘리아데는 심지어 전통적 사상이 "우리 세계, 우리 ''자신''의 문명의 종말, 더 정확히는 세계의 종말에 대한 우리의 모호한 예감"으로 인한 모호한 불안으로부터 구원을 제공한다고 제안한다.[185] 많은 전통 문화에는 세계나 문명의 종말에 대한 신화가 있다. 그러나 이러한 신화는 "삶이나 문화를 마비시키는 데" 성공하지 못한다.[185] 이러한 전통 문화는 순환적 시간을 강조하며, 따라서 낡은 것의 폐허 위에 새로운 세계나 문명의 필연적인 부상을 강조한다. 따라서 그들은 종말의 시기를 묵상하면서도 위안을 느낀다.[186]

엘리아데는 서구의 영적 부활이 서구의 영적 전통의 틀 안에서 일어날 수 있다고 주장한다.[187] 그러나 그는 이러한 부활을 시작하기 위해 서양인들이 비서구 문화의 아이디어에 의해 자극을 받을 필요가 있을 수 있다고 말한다. 엘리아데는 그의 저서 ''신화, 꿈, 그리고 신비''에서 문화 간의 "진정한 만남"이 "세계적 규모의 새로운 인본주의의 출발점이 될 수 있다"고 주장한다.[188]

미르체아 엘리아데는 아브라함 계통의 종교를 고대적이고 순환적인 시간관과 현대적이고 선형적인 시간관 사이의 전환점으로 보았으며, 성스러운 사건이 아득한 태고의 시대에만 국한되지 않고 역사 전체에 걸쳐 지속된다는 점을 언급했다. "시간은 더 이상 영원 회귀의 순환적인 시간이 아니라, 선형적이고 되돌릴 수 없는 시간이 되었다."[189] 따라서 그는 기독교에서 선형적이고 역사적인 시간을 포용하는 종교의 궁극적인 예를 본다. 신이 인간의 모습으로 역사 속으로 태어날 때, "모든 역사는 신현이 된다."[190] 엘리아데에 따르면 "기독교는 역사를 '구원'하려 한다."[191] 기독교에서 성스러움은 인간을 구원하기 위해 인간(그리스도) 안으로 들어가지만, 또한 역사를 "구원"하고 평범한 역사적 사건을 "역사 초월적인 메시지를 전달할 수 있는" 어떤 것으로 바꾸기 위해 역사 속으로 들어간다.[191]

엘리아데의 관점에서 기독교의 "역사 초월적인 메시지"는 현대인이 역사의 공포에 맞서는 데 도움이 될 수 있는 가장 중요한 것이 될 수 있다. 이탈리아 연구자 푸리오 예시는 그의 저서 《신화》(''Mito'')에서 엘리아데가 인간에게 역사 속에서 진정한 주인공의 지위를 부정한다고 주장한다. 엘리아데에게 진정한 인간 경험은 지적으로 "역사를 만드는" 것이 아니라, 인간의 기쁨과 슬픔의 경험에 있다. 따라서 엘리아데의 관점에서 그리스도 이야기는 현대인에게 완벽한 신화가 된다.[192] 기독교에서 신은 그리스도로 태어나 역사적인 시간 속으로 기꺼이 들어가 고난을 받아들였다. 현대인은 그리스도와 동일시함으로써 고통스러운 역사적 사건에 맞서는 법을 배울 수 있다.[192] 궁극적으로 예시에 따르면, 엘리아데는 기독교를 "역사의 공포"로부터 인간을 구원할 수 있는 유일한 종교로 본다.[193]

엘리아데의 견해에 따르면 전통적인 인간은 시간을 신화적 원형의 무한한 반복으로 본다. 반대로 현대인은 신화적 원형을 버리고 선형적이고 역사적인 시간 속으로 들어섰다. 이러한 맥락에서 기독교는 다른 많은 종교와 달리 역사적 시간에 가치를 부여한다. 따라서 엘리아데는 "기독교는 의심할 여지 없이 '타락한 인간'" 즉 "원형과 반복의 낙원"을 잃어버린 현대인의 종교임을 증명한다고 결론짓는다.[194]

조지프 캠벨과 칼 융, 그리고 엘리아데가 "신화학자"로서 공유하는 유사점을 분석하면서, 로버트 엘우드는 세 명의 현대 신화학자들이 모두 신화가 "영원한 진실"을 드러낸다고 믿었으며,[195] 고대 시대의 "영지주의"와 같은 역할을 했다고 결론 내렸다. "영지주의"라는 용어로 포괄되는 다양한 종교 운동은 주변 세계가 근본적으로 악하거나 불친절하며, 우리 자신의 잘못 없이 세상에 갇혀 있으며, 비밀 지식(''영지'')을 통해서만 세상으로부터 구원받을 수 있다는 기본적인 교리를 공유한다.[196] 엘우드는 세 명의 신화학자들이 "완전한 현대 영지주의자"였다고 주장하며, 다음과 같이 언급했다.

> 아우구스투스 시대의 로마든 현대 유럽이든, 민주주의는 너무 쉽게 전체주의로 이어졌고, 기술은 편안함을 위해서만큼이나 전투에도 쉽게 사용되었으며, 엄청난 부는 처참한 빈곤과 나란히 존재했다. [...] 과거와 현재의 영지주의자들은 외부의 인간 사건의 과정이 아니라, 세상의 시작, 세상 너머에 있는 것, 그리고 인간 영혼의 은밀한 장소에 대한 지식에서 답을 찾았다. 신화학자들은 이 모든 것에 대해 말했고, 그들은 크고 충성스러운 추종자들을 얻었다.[198]

엘우드에 따르면, 이 신화학자들은 (세속화된 형태로라도) 영지주의의 기본적인 교리를 믿었다. 엘우드는 또한 현대 신화 연구를 자극했던 낭만주의가[199] 이 신화학자들에게 강한 영향을 미쳤다고 믿는다. 낭만주의자들이 감정과 상상이 이성과 동등한 존엄성을 갖는다고 강조하기 때문에, 엘우드는 그들이 정치적 진실이 "합리적인 고려보다는 열정을 불러일으키는 능력에 의해 더 잘 알려진다"고 생각하는 경향이 있으며, 따라서 정치적 진실은 "과거 먼 시대에서 발견될 가능성이 매우 높다"고 주장한다.[199]

엘우드는 세 명의 신화학자들이 현대 영지주의자로서 주변의 현대 세계로부터 소외감을 느꼈다고 주장한다. 학자로서 그들은 현대 사회와는 다르게 작동했던 원시 사회에 대해 알고 있었다. 그리고 낭만주의의 영향을 받은 사람으로서, 그들은 신화를 "세상이 지배하는 가치가 형성되었던 더 단순한 원시 시대로의 영원한 회귀의 길"을 제공하는 구원의 ''영지''로 보았다.[200] 게다가 엘우드는 엘리아데의 개인적인 향수를 전통 사회에 대한 그의 관심, 심지어 그의 이론의 원천으로 파악한다.[201] 그는 엘리아데 자신이 신화적 낙원으로 돌아가는 전통적인 인간처럼 "영원한 회귀"를 갈망한다고 주장하는 것을 인용한다. "나의 본질적인 관심사는 정확히 역사를 벗어나, 상징, 신화, 의례, 원형을 통해 나 자신을 구원하는 수단이다."[202]

엘우드의 견해에 따르면, 엘리아데의 향수는 루마니아로부터의 망명으로 더욱 강화되었다. "후년에 엘리아데는 자신의 루마니아 과거에 대해 원시 민족이 신화적 시간에 대해 느끼는 것과 같은 감정을 느꼈다. 그는 그곳으로 돌아가고 싶어했지만, 그곳에서 살 수 없다는 것을 알고 있었고, 모든 것이 좋지 않다는 것을 알았다."[203] 그는 이러한 향수가 엘리아데의 "망명이 모든 인간의 삶에 대한 가장 심오한 은유 중 하나"라는 인식과 함께[204] 엘리아데의 이론에 영향을 미쳤다고 시사한다. 엘우드는 이 증거를 엘리아데의 "역사의 공포"라는 개념에서 찾는데, 현대인은 더 이상 이 공포로부터 보호받지 못한다.[205] 이 개념에서 엘우드는 "신성함이 강하고 역사의 공포가 거의 고개를 들지 않았던" 초기 시대에 대한 "향수의 요소"를 본다.[206]

4. 평가 및 비판

대한민국의 종교학자 이길용은 미르체아 엘리아데에 대해 어렵고, 골치 아프고, 고민스러운 학문의 내용을 수려한 문학적 상상력에 담아 깔끔하게 표현했던 감수성 풍부한 예술가적 학자라고 평가했다. 엘리아데는 종교사 연구에서 샤머니즘, 요가, 우주적 신화에 대한 글로 주로 평가받는다.

엘리아데는 전쟁 사이 기간 루마니아에서 ''트래이리즘''과 줄리어스 에볼라의 작품에서 영감을 얻어 파시즘과 주제적 연관성을 가진 사상을 가졌다는 비판을 받았다.[38][60][217] 다니엘 뒤비송은 엘리아데의 ''호모 렐리기오수스'' 개념을 파시스트 엘리트주의의 반영으로 보았고, 엘리아데의 유대교와 구약에 대한 견해는 히브리인을 고대 우주 종교의 적으로 묘사하며 반유대주의 담론을 보존하는 것이라고 주장했다.[60]

또한 엘리아데는 트라키아 신 잘목시스 숭배와 그의 일신교에 몰두했는데,[220][221] 이는 로마화가 로마 다키아 내부에서 피상적이었다는 그의 결론과 마찬가지로 원시주의적 민족주의자들에게 찬양받는 견해였다.[53][220]

많은 학자들은 엘리아데의 이론을 뒷받침하기에는 증거가 부족하다고 비판한다. 한 학자에 따르면, "엘리아데는 가장 인기 있고 영향력 있는 현대 종교 역사가였을지 모르지만", "인류학, 사회학, 심지어 종교사 전문가의 대다수가 엘리아데의 저서를 무시하거나 재빨리 일축했다."[207]

엘리아데의 연구는 경험적 방법에 대한 뒷받침이 부족하다는 비판을 받아왔다. 그는 "종교사의 적절한 방법론을 제시하고 이 학문을 경험 과학으로 확립하는 데 실패했다"고 평가받았다.[212] 신성함이 인간 의식의 구조라는 그의 주장은 경험적으로 증명할 수 없다는 점에서 의심을 받는다.[213]

인도사학자 로널드 인덴은 엘리아데가 카를 융과 조지프 캠벨 등과 함께 힌두교에 대한 "낭만적인 시각"을 조장했다고 비판했다.[216] 그는 그들이 이 주제에 접근하는 방식이 주로 오리엔탈리즘적 접근 방식에 의존했으며, 힌두교를 "현대 서구인이 결여되었지만 필요로 하는 상상력과 종교의 사적인 영역"처럼 보이게 만들었다고 주장했다.[216]

엘리아데는 자신의 이론을 뒷받침하기 위해 다양한 신화와 의례를 인용하지만, 과도한 일반화를 했다는 비판을 받았다.[207]

4. 1. 학문적 평가

대한민국의 종교학자인 이길용은 엘리아데에 대해서 어렵고, 골치 아프고, 고민스러운 학문의 내용을 수려한 문학적 상상력에 담아 너무도 깔끔하게 표현해내곤 했던 감수성 풍부한 예술가적 학자라고 평가하였다.[4] 종교사에 대한 그의 작업 가운데, 샤머니즘, 요가, 우주적 신화에 대한 글이 주로 평가받고 있다. 엘리아데는 이온 페트루 쿨리아누 등 많은 학자들에게 결정적인 영향을 미쳤다. 샤머니즘에 있어서는 빙의가 아니라 탈혼(엑스터시)을 본질로 설파했다.엘리아데의 사상(학문적 흐름)은 루돌프 오토, 헤라르뒤스 판 데르 레우, 나에 이오네스크, 전통주의 학파의 업적에 부분적인 영향을 받았다.

최근, 화가 오카모토 타로가 엘리아데의 저작에서 사상적으로 큰 영향을 받았다는 점이 지적되고 있다(사사키 히데노리 "오카모토 타로에 있어서의 미르체아 엘리아데의 영향" 『미학』239호 2011년 겨울). 또한 작가 히라노 게이치로도 엘리아데의 저작의 영향을 받았다고 언급하고 있다.[294]

엘리아데는 직업적으로 종교학자였다. 그러나 그의 학문적 저술은 철학적, 심리학적 용어를 광범위하게 활용하고 있다. 또한, 그는 종교에 대한 다수의 철학적 주장을 담고 있다. 특히, 엘리아데는 모든 종교 현상 뒤에 보편적인 심리적 또는 영적 "본질"이 존재함을 암시하는 경우가 많다.[155] 이러한 주장에 대해 일부에서는 엘리아데가 지나친 일반화와 "본질주의"를 범하고 있으며, 심지어 역사적 학문의 탈을 쓰고 신학적 의제를 홍보한다는 비판을 제기한다. 그러나 다른 이들은 엘리아데를 거룩한 경험과 그 결과에 대해 기꺼이 공개적으로 논하려는 학자로 이해하는 것이 더 적절하다고 주장한다.

엘리아데는 종교 연구에서 특정 "환원주의"적 접근 방식을 거부한다.[156] 엘리아데는 종교 현상이 문화와 역사의 산물로 환원될 수 없다고 생각한다. 그는 종교가 "사회적 인간, 경제적 인간 등"을 포함하지만, 그럼에도 불구하고 "이 모든 조건적 요소들이 합쳐져도 정신의 삶을 구성하지는 않는다"고 주장한다.[157]

이러한 반환원주의적 입장을 통해 엘리아데는 자신을 지나치게 일반화하고, 보편을 위해 특수성을 희생시킨다는 비판에 반박한다. 엘리아데는 모든 종교 현상이 그것을 만들어낸 특정한 문화와 역사에 의해 형성된다는 것을 인정한다. 그러나 엘리아데는 특정 상황에서 생성된 특정 인간 뒤에 "일반적인 인간"을 인식하지 못하는 "역사주의" 또는 "실존주의" 철학자들에게 반박한다.[157] 그는 인간의 의식이 역사적, 문화적 조건에서 벗어나며 (환원될 수 없으며), 심지어 "초의식"의 가능성을 제시한다.[158][159] 여기서 엘리아데는 반드시 초자연적이거나 신비로운 것을 의미하는 것은 아니다. "초의식" 안에서 그는 보편적이며 그 원인이 역사적, 문화적 조건으로 환원될 수 없는 종교적 동기, 상징, 이미지 및 향수를 위치시킨다.[160]

사후, 시카고 대학교 신학부 종교사학과에서는 엘리아데의 광범위한 공헌을 기려 그의 이름을 딴 "미르체아 엘리아데 기념 종교사 강좌" (Mircea Eliade Distinguished Service Professor of the History of Religions) 직을 설치했다. 그는 시카고 학파로 분류되기도 한다. 그에게 지도를 받은 학생이 많지만, 일본인으로는 아라키 미치오가 있다.[295]

4. 2. 비판

미르체아 엘리아데는 종교사에 대한 그의 작업 중 샤머니즘, 요가, 우주적 신화에 대한 글로 주로 평가받고 있다. 대한민국의 종교학자인 이길용은 엘리아데를 "어렵고, 골치 아프고, 고민스러운 학문의 내용을 수려한 문학적 상상력에 담아 너무도 깔끔하게 표현해내곤 했던 감수성 풍부한 예술가적 학자"라고 평가하였다.[4]엘리아데는 전쟁 사이 기간 루마니아에서 ''트래이리즘''과 줄리어스 에볼라의 작품에서 영감을 얻어 파시즘과 주제적 연관성을 가진 사상을 가졌다.[38][60][217] 다니엘 뒤비송은 엘리아데의 ''호모 렐리기오수스'' 개념을 파시스트 엘리트주의의 반영으로 보았고, 엘리아데의 유대교와 구약에 대한 견해는 히브리인을 고대 우주 종교의 적으로 묘사하며 반유대주의 담론을 보존하는 것이라고 주장했다.[60]

엘리아데는 트라키아 신 잘목시스 숭배와 그의 일신교에 몰두했다.[220][221] 이는 로마화가 로마 다키아 내부에서 피상적이었다는 그의 결론과 마찬가지로 원시주의적 민족주의자들에게 찬양받는 견해였다.[53][220]

많은 학자들은 엘리아데의 이론을 뒷받침하기에는 증거가 부족하다고 생각한다. 한 학자에 따르면, "엘리아데는 가장 인기 있고 영향력 있는 현대 종교 역사가였을지 모르지만", "인류학, 사회학, 심지어 종교사 전문가의 대다수가 엘리아데의 저서를 무시하거나 재빨리 일축했다."[207]

엘리아데의 연구는 경험적 방법에 대한 뒷받침이 부족하다는 비판을 받아왔다. 그는 "종교사의 적절한 방법론을 제시하고 이 학문을 경험 과학으로 확립하는 데 실패했다"고 평가받았다.[212] 신성함이 인간 의식의 구조라는 그의 주장은 경험적으로 증명할 수 없다는 점에서 의심을 받는다.[213]

인도사학자 로널드 인덴은 엘리아데가 카를 융과 조지프 캠벨 등과 함께 힌두교에 대한 "낭만적인 시각"을 조장했다고 비판했다.[216] 그는 그들이 이 주제에 접근하는 방식이 주로 오리엔탈리즘적 접근 방식에 의존했으며, 힌두교를 "현대 서구인이 결여되었지만 필요로 하는 상상력과 종교의 사적인 영역"처럼 보이게 만들었다고 주장했다.[216]

엘리아데는 자신의 이론을 뒷받침하기 위해 다양한 신화와 의례를 인용하지만, 과도한 일반화를 했다는 비판을 받았다.[207]

5. 저작 목록

Isabela Vasiliu-Scraba, 성령의 은사와 "14년 된" 사진 (미르체아 엘리아데), în rev. "Acolada", 사투마레, 14권, 12호 (157), 2020년 12월, pp. 12–13

- 앨런, 더글러스. 1978. 『종교의 구조와 창의성: 미르체아 엘리아데의 현상학과 새로운 방향의 해석학』. 뉴욕/헤이그: Mouton.

- 알타이저, 토머스 J. J. 1968. 『엘리아데와 성스러운 것의 변증법』. 필라델피아: 웨스트민스터 출판사.

- 카라스코, 데이비드 & 제인 마리 로, 편집. 1985. 『새벽을 기다리며』. 볼더, 콜.: 웨스트뷰 출판사.

- 케이브, 데이비드. 1993. 『미르체아 엘리아데의 새로운 휴머니즘에 대한 비전』. 뉴욕/런던: 옥스포드 대학교 출판부.

- 더들리, 길포드. 1977. 『재판에 회부된 종교: 미르체아 엘리아데와 그의 비평가들』. 필라델피아: 템플 대학교 출판부.

- 이델, 모셰. 2014. 『미르체아 엘리아데: 마법에서 신화로』. 뉴욕: 피터 랭.

- 이디노풀로스, 토머스 A. & 에드워드 A. 요난, 편집. 1994. 『종교와 환원주의: 엘리아데, 세갈, 사회 과학이 종교 연구에 던지는 도전』, 라이덴: 브릴 출판사.

- 링컨, 브루스. 2024. 『비밀, 거짓말, 그리고 결과: 위대한 학자의 숨겨진 과거와 그의 제자의 미해결 살인 사건』. 뉴욕: 옥스포드 대학교 출판부.

- 맥커천, 러셀 T. 1997. 『종교의 제조: 순수 종교에 대한 담론과 향수의 정치』. 뉴욕: 옥스포드 대학교 출판부.

- 올슨, 칼. 1992. 『엘리아데의 신학과 철학: 중심을 찾아서』. 뉴욕: 세인트 마틴스 출판사.

- 팰스, 다니엘 L. 1996. 『7가지 종교 이론』. 미국: 옥스포드 대학교 출판부.

- 레니, 브라이언 S. 1996. 『엘리아데 재구성: 종교 이해하기』. 올버니: 뉴욕 주립 대학교 출판부.

- 리케츠, 맥 린스콧. 1988. 『미르체아 엘리아데: 루마니아의 뿌리 1907-1945』. 볼더, 콜.: 컬럼비아 대학교 출판부.

- 세지윅, 마크. 2004. 『현대 세계에 반하여: 전통주의와 20세기의 비밀 지적 역사』. 옥스포드: 옥스포드 대학교 출판부.

- 시미온, 에우겐. 2001. 『미르체아 엘리아데: 웅대함의 정신』. 볼더: 동유럽 모노그래프.

- 스트렌스키, 이반. 1987. 『20세기 역사 속 네 가지 신화 이론: 카시러, 엘리아데, 레비-스트로스, 말리노프스키』. 아이오와 시티: 아이오와 대학교 출판부.

- 바서스트롬, 스티븐 M. 1999. 『종교 이후의 종교: 게르숌 숄렘, 미르체아 엘리아데, 앙리 코르뱅, 에라노스에서』. 프린스턴: 프린스턴 대학교 출판부

- 베데마이어, 크리스찬 & 웬디 도니거, 편집. 2010. 『해석학, 정치, 종교사: 요아힘 바흐와 미르체아 엘리아데의 논쟁적 유산』. 옥스포드: 옥스포드 대학교 출판부.

- 알렉산드레스쿠, 소린. 2007. ''미르체아 엘리아데, 포르투갈에서''. 부쿠레슈티: 휴머니타스.

- 아사라프, 알베르. 2022. ''미르체아 엘리아데의 실수: 종교의 또 다른 역사가 가능하다''. 파리: Connaissances et Savoirs.

- 베이쿠스, 율리안, 2009, ''미르체아 엘리아데: 문학가이자 신화학자. 잃어버린 중심을 찾아서''. 부쿠레슈티: 부쿠레슈티 대학교 출판사

- 바리에, 폴. 2002. ''미르체아 엘리아데: 세속적인 것 안의 성스러움, 또는: 실재는 얼마나 실제적인가?''. 란트스후트: 조넨베르크.

- 뵈스플루그, 프랑수아, & 프랑수아즈 뒤낭, 편집. 1996. ''종교사에서의 비교주의''. 파리: 뒤 세르.

- 칼리네스쿠, 마테이. 2002. ''이오안 P. 쿨리아누와 미르체아 엘리아데에 관하여: 추억, 독서, 성찰''. 이아시: 폴리롬.

- 샤르팡티에, 안. 1975. ''미르체아 엘리아데에 따른 성스러움의 의미와 기능''. 루뱅: 루뱅 가톨릭 대학교.

- 쿨리아누, 이오안 페트루. 1978. ''미르체아 엘리아데''. 아시시: 치타델라 에디트리체; 2008 로마: 세티모 시질로.

- 다비드, 도린. 2010. ''엘리아데에서 쿨리아누로 (1)''. 부쿠레슈티: 아이콘.

- 다비드, 도린. 2014. ''미르체아 엘리아데: 미로의 가장자리에서: 과학적 작품과 환상적인 산문 사이의 서신.' 부쿠레슈티: 아이콘.

- 데 마르티노, 마르첼로. 2008. ''미르체아 엘리아데의 비의(秘儀)''. 로마: 세티모 시질로.

- 데프레, 스타니슬라스. 1999. ''미르체아 엘리아데: 성스러움의 철학''. 파리: 라르마탄.

- 뒤뷔송, 다니엘. 2005. ''사기꾼과 유사 과학: 미르체아 엘리아데의 작품''. 빌뇌브다스크: 북부 대학교 출판부.

- 뒤뷔송, 다니엘. 2008. ''20세기의 신화: 뒤메질, 레비스트로스, 엘리아데''. 빌뇌브다스크: 북부 대학교 출판부.

- 뒤셴, 앙리. 1965. ''엘리아데 작품 속 시간의 주제''. 루뱅: 루뱅 가톨릭 대학교.

- 고르슈노바, 올가. 2008. ‘이오안 쿨리아누의 테라 인코그니타’, ''에트노그라피체스코예 오보즈레니예'', 6호, pp. 94–110. ..

- 이투, 미르체아. 1999. ''미르체아 엘리아데의 인도주의''. 논문. 파리: 고등 실천 연구 학교; 소르본: 역사 및 철학 학과.

- 케샤브지, 샤피크. 1993. ''미르체아 엘리아데와 반대되는 것들의 일치 또는 이원적인 존재''. 베른: 페터 랑.

- 라니엘-라바스티네, 알렉산드라. 2002. ''치오란, 엘리아데, 이오네스코 – 파시즘의 망각''. 파리: 프랑스 대학교 출판사.

- 마리노, 아드리안. 1981. ''미르체아 엘리아데의 해석학''. 파리: 갈리마르.

- 뮐러, 한넬로레. 2004. ''초기 미르체아 엘리아데: 그의 루마니아 배경과 그의 보편주의적 종교 철학의 시작''. 뮌스터: 리트.

- 무티, 클라우디오. 2009. ''미르체아 엘리아데와 철의 근위대: 미카엘 대천사 군단의 환경 속의 루마니아 지식인''. 프레츠: 레긴.

- 오이스테아누, 안드레이. 2007. ''종교, 정치, 신화: 미르체아 엘리아데와 이오안 페트루 쿨리아누에 관한 텍스트''. 이아시: 폴리롬.

- 포사다, 미하이. 2006. ''미르체아 엘리아데의 언론 작품''. 부쿠레슈티: 크리테리온 출판사.

- 루스티, 도이나. 1997. ''미르체아 엘리아데 작품의 상징 사전''. 부쿠레슈티: 코레시 출판사. [https://www.academia.edu/43585381/Dictionar_de_simboluri_din_opera_lui_Mircea_Eliade 전자책]

- 타쿠, 콘스탄틴, 편집. 1977. ''카이에 엘리아데''. 파리: 라르네.

- 톨체아, 마르첼. 2002. ''엘리아데, 비의주의자''. 티미쇼아라: 미르톤 출판사.

- 추르카누, 플로린. 2003. ''미르체아 엘리아데: 역사의 포로''. 파리: 라 데쿠베르트.

6. 문화적 유산

시카고 대학교 신학부에는 종교사학 분야에 대한 그의 광범위한 기여를 인정하여 엘리아데의 이름을 딴 기증 좌석이 마련되었다. 이 좌석의 초대 교수는 웬디 도니거였으며, 2020년에는 브룩 지포린이 그 뒤를 이었다.[280] 1990년, 루마니아 혁명 이후, 엘리아데는 사후에 루마니아 학술원에 선출되었다.[73]

2006년에 실시된 루마니아 텔레비전 1의 여론 조사에서 미르체아 엘리아데는 역대 루마니아인 중 7위로 선정되었다.[277] 그의 이름은 프리머버리의 부쿠레슈티 북부 지역의 대로, 클루지나포카의 거리, 부쿠레슈티, 시기에쇼아라, 레시차의 고등학교에 부여되었다.[7]

엘리아데의 현대 문화 속 이미지는 정치적 함의를 지니기도 한다. 역사가 이리나 리베제아누는 그가 루마니아에서 누리는 존경이 이온 안토네스쿠를 포함한 다른 "민족주의 사상가 및 정치인"들의 존경과 일치한다고 주장했다.[282]

엘리아데는 또한 보수 혁명 운동의 유산을 주장하는 독일의 ''노이에 레히테'' 대표자들에게 영감을 주었다고 칭송받고 있다.[283] 유럽 극우의 다른 세력들도 엘리아데를 영감으로 삼아, 그가 철위대와 맺은 관계를 장점으로 간주한다.[263]

초기에 미르체아 엘리아데의 소설은 풍자의 대상이 되었다. 니콜라에 슈타인하르트는 필명 ''안티스티우스''를 사용하여 엘리아데의 소설에 대한 패러디를 쓰고 출판했다. 마이트레이 데비는 그의 소설 ''마이트레이''에 대한 답으로 자신의 소설 ''나 하야테''('죽지 않는다')를 썼다.[20]

이오안 페트루 쿨리아누를 포함한 여러 작가들은 1959년 외젠 이오네스코의 부조리극인 ''코뿔소''가 파시즘이 엘리아데에게 미친 영향과 유사점을 그렸다고 평가했다.[284]

2000년, 솔 벨로우는 소설 ''라벨스타인''을 출판했다. 시카고 대학교를 배경으로 한 이 소설에는 엘리아데로 여러 비평가들이 식별한 라두 그리엘레스크가 등장했다. 엘리아데에 대한 묘사는 논쟁적이다.[285]

엘리아데의 작품은 영화와 연극, 오페라 등으로 각색되었다. 다음은 그 목록이다.

참조

[1]

서적

Changing Religious Worlds: The Meaning and End of Mircea Eliade

https://books.google[...]

SUNY Press

2001-01

[2]

문서

Foreword to the 2004 Edition

[3]

문서

Biografie

[4]

뉴스

A doua viaţă a lui Mircea Eliade

http://www.cotidianu[...]

Cotidianul

2006-02-06

[5]

문서

Călinescu, p. 956

[6]

뉴스

Nostalgia după România

Evenimentul Zilei

2006-06-24

[7]

뉴스

Paseo por el Bucarest de Mircea Eliade

http://www.lavanguar[...]

La Vanguardia

2007-05-30

[8]

웹인용

Mircea Eliade la începuturi

http://www.sud-est.m[...]

2007-04-28

[9]

웹인용

Mahaparanirvana

[10]

문서

Ellwood, pp. 98–99

[11]

문서

Autobiography

[12]

문서

Ellwood, p. 5

[13]

문서

Steinhardt, in Handoca

[14]

뉴스

" 'Am luat din întâmplările vieții tot ce este mai frumos', spune cercetătorul operei brâncușiene"

http://www.curieruln[...]

Curierul Național

2004-03-13

[15]

뉴스

100 de ani de cercetaşi

Evenimentul Zilei

2007-08-02

[16]

서적

Continental Drift: Colliding Continents, Converging Cultures

CRC Press, Institute of Physics Publishing

2000

[17]

문서

Călinescu, pp. 954, 955; Nastasă, p. 76

[18]

문서

Nastasă, p. 237

[19]

문서

McGuire, p. 150; Nastasă, p. 237

[20]

웹사이트

A Terrible Hurt: The Untold Story behind the Publishing of Maitreyi Devi

http://www.press.uch[...]

[21]

문서

Biografie

[22]

간행물

Mircea Eliade, historiador de las religiones

El Ciervo. Revista de pensamiento y cultura

2000-03

[23]

문서

Eliade, in Nastasă, p. 238

[24]

문서

McGuire, p. 150

[25]

문서

Nastasă, p. 442; Ornea, p. 452

[26]

뉴스

Jurnalul unui om mare

http://www.observato[...]

Observator Cultural

2006-09

[27]

문서

Șora, in Handoca

[28]

서적

Intellectuals and Fascism in Interwar Romania: The Criterion Association

Palgrave Macmillan

[29]

문서

Ornea, pp. 150–151, 153

[30]

문서

Ornea, pp. 174–175

[31]

문서

Eliade, 1934, in Ornea, p. 408; see also Ellwood, p. 85

[32]

문서

Eliade, 1934, in Ornea, pp. 408–409

[33]

문서

Eliade, 1936, in Ornea, p. 410

[34]

문서

Eliade, 1933, in Ornea, p. 167

[35]

문서

Ornea, Chapter IV

[36]

간행물

"Belu Zilber", Part II

http://www.revista22[...]

'[[22 (magazine)|22]]'

2003-08-18

[37]

간행물

"Mihail Sebastian şi Mircea Eliade: cronica unei prietenii accidentate" ("Mihail Sebastian and Mircea Eliade: the Chronicle of an Abrupt Friendship)")

https://archive.toda[...]

'[[22 (magazine)|22]]'

2007-12-05

[38]

간행물

"Eliade în cheie ezoterică" ("Eliade in Esoterical Key")

http://www.observato[...]

'[[Observator Cultural]]'

2003-07

[39]

간행물

"Recuperarea lui Ionathan X. Uranus" ("The Recuperation of Ionathan X. Uranus")

https://web.archive.[...]

'[[Observator Cultural]]'

2005-12

[40]

서적

1933

[41]

서적

1936

[42]

서적

1937

[43]

서적

1927

[44]

서적

1935

[45]

서적

1934

[46]

서적

1933

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

1937

[52]

서적

[53]

간행물

"Mircea Eliade şi 'căderea în lume'" ("Mircea Eliade and 'the Descent into the World'")

http://www.observato[...]

'[[Observator Cultural]]'

2006-01

[54]

서적

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

Biografie

[59]

간행물

"Citim una, înţelegem alta" ("We Read One Thing and Understand Another")

http://www.dilemavec[...]

'[[Dilema Veche]]'

2006-08

[60]

논문

Review of Daniel Dubuisson, ''Impostures et pseudo-science. L'œuvre de Mircea Eliade''

http://assr.revues.o[...]

Archives de Science Sociale et Religion

2005

[61]

문서

Exiles Memorial Center

[62]

서적

Cascais 650 anos:território, história, memória : 1364–2014

Câmara Municipal de Cascais

2014

[63]

뉴스

Eliade, ''Salazar''

'[[Evenimentul Zilei]]'

2002-10-13

[64]

서적

[65]

서적

[66]

서적

[67]

간행물

"Pasiunea lui Mircea Eliade pentru Spania" ("Mircea Eliade's Passion for Spain")

http://www.dilemavec[...]

'[[Dilema Veche]]'

2007-10

[68]

간행물

"Mircea Eliade, de la opium la amfetamine" ("Mircea Eliade, from Opium to Amphetamines")

http://www.revista22[...]

'[[22 (magazine)|22]]'

2007-05-11

[69]

간행물

"Cotteştii: familia soţiei lui Mircea Eliade" ("The Cottescus: the Family of Mircea Eliade's Wife")

http://www.zf.ro/art[...]

'[[Ziarul Financiar]]'

2006-06-30

[70]

간행물

"O perspectivă sintetică" ("A Syncretic Perspective")

https://archive.toda[...]

'[[Observator Cultural]]'

2004-10

[71]

문서

McGuire, pp. 150–151

[72]

문서

McGuire, p. 151

[73]

웹사이트

Conference on Hermeneutics in History: Mircea Eliade, Joachim Wach, and the Science of Religions

http://marty-center.[...]

2006-12-11

[74]

문서

McGuire, pp. 151–152

[75]

문서

Oişteanu, "Mircea Eliade şi mişcarea hippie"

[76]

뉴스

România Liberă, passim September–October 1944, in Frunză, p. 251

[77]

서적

Stalinism pentru eternitate

Polirom

[78]

뉴스

Scriitorii şi spionajul

http://www.zf.ro/art[...]

Ziarul Financiar

2008-02-15

[79]

문서

Frunză, pp. 448–449

[80]

문서

Eliade, 1970, in Paul Cernat, "Îmblânzitorul României Socialiste. De la Bîrca la Chicago şi înapoi"

Polirom

[81]

뉴스

Eliade şi Culianu prin ocheanul lui Oişteanu

http://cotidianul.ro[...]

Cotidianul

2007-06-14

[82]

웹사이트

Guide to the Mircea Eliade Papers 1926–1998

https://www.lib.uchi[...]

2019-11-08

[83]

문서

Codex Charles Long / The Scholar Who Traveled to Many Places to Understand Others

University of New Mexico Press

[84]

뉴스

MAE: Repatrierea lui Cioran, Eliade și Brâncuși în România ar diminua semnificativ afluxul de turiști

http://adevarul.ro/n[...]

Adevărul

2011-04-11

[85]

서적

Alkimia Operativa and Alkimia Speculativa. Some Modern Controversies on the Historiography of Alchemy

https://archive.org/[...]

Annual of Medieval Studies at CEU

[86]

문서

Doniger's foreword to Eliade's Shamanism

Princeton University Press

[87]

서적

Introducere

Humanitas

[88]

문서

Ellwood, p. 99

[89]

문서

Ellwood, p. 104

[90]

문서

Eliade, Myths, Rites, Symbols, p. 450

[91]

문서

Eliade, The Sacred and the Profane, pp. 20–22; Shamanism, p. xiii

[92]

문서

Eliade, The Sacred and the Profane, p. 22

[93]

문서

Eliade, The Sacred and the Profane, p. 21

[94]

문서

Eliade, The Sacred and the Profane, p. 20

[95]

문서

Eliade, Myths, Dreams and Mysteries, p. 23

[96]

문서

Eliade, Myth and Reality, p. 6

[97]

문서

Eliade, Myth and Reality, p. 15

[98]

문서

Eliade, Myth and Reality, p. 34

[99]

문서

Eliade, Myths, Dreams and Mysteries, p. 44

[100]

문서

Eliade, The Sacred and the Profane, pp. 68–69

[101]

문서

Leeming, Archetypes

[102]

문서

Eliade, Myth and Reality, pp. 47–49

[103]

문서

Eliade, The Myth of the Eternal Return, Chapter 4; Myths, Dreams and Mysteries, pp. 231–245

[104]

서적

Dicționar de simboluri din opera lui Mircea Eliade

Corint

[105]

문서

coincidentia

[106]

서적

Patterns in Comparative Religion

[107]

서적

Myths, Rites, Symbols

[108]

서적

Dictionary of symbols from Eliade's work

Corint

1997

[109]

서적

Myths, Rites, Symbols

[110]

서적

Myths, Rites, Symbols

[111]

서적

Myth and Reality

[112]

서적

Myth and Reality

[113]

서적

The Myth of the Eternal Return

[114]

서적

A History of Religious Ideas

[115]

서적

A History of Religious Ideas

[116]

서적

The Sacred and the Profane

[117]

서적

Myths, Rites, Symbols

[118]

서적

Shamanism

[119]

서적

The Sacred and the Profane

[120]

서적

The Sacred and the Profane

[121]

서적

Images and Symbols

[122]

서적

The Sacred and the Profane

[123]

서적

Images and Symbols

[124]

서적

The Sacred and the Profane

[125]

서적

Images and Symbols

[125]

서적

The Sacred and the Profane

[126]

간행물

"The Quest for the 'Origins' of Religion"

[127]

서적

Myth and Reality

[127]

서적

Patterns in Comparative Religion

[128]

간행물

"The Quest for the 'Origins' of Religion"

[129]

서적

Patterns in Comparative Religion

[129]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[130]

서적

Patterns in Comparative Religion

[131]

간행물

"The Quest for the 'Origins' of Religion"

[131]

서적

Patterns in Comparative Religion

[132]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[133]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[134]

서적

Patterns in Comparative Religion

[135]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[136]

서적

Patterns in Comparative Religion

[137]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[137]

서적

The Myth of the Eternal Return

[138]

서적

Myth and Reality

[139]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[140]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[141]

서적

Shamanism

[142]

서적

Shamanism

[143]

서적

Shamanism

[144]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[145]

서적

Shamanism

[146]

서적

Shamanism

[147]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[148]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[149]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[150]

서적

Myths, Dreams and Mysteries

[151]

서적

[152]

서적

[153]

서적

[154]

서적

[155]

서적

[156]

서적

Myth and Religion in Mircea Eliade

Routledge

2002

[157]

서적

Images and Symbols

[158]

서적

Images and Symbols

[159]

서적

Images and Symbols

[160]

서적

Images and Symbols

[161]

서적

The Myth of the Eternal Return

[162]

서적

The Myth of the Eternal Return

[163]

서적

[164]

서적

[165]

서적

[166]

서적

[167]

서적

The Sacred and the Profane

[168]

서적

The Sacred and the Profane

[169]

서적

Myth and Reality

[170]

서적

The Sacred and the Profane

[171]

서적

The Sacred and the Profane

[172]

서적

The Sacred and the Profane

[173]

서적

The Sacred and the Profane

[174]

간행물

"The Quest for the 'Origins' of Religion"

[175]

간행물

"The Quest for the 'Origins' of Religion"

[176]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

1960

[177]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

1960

[178]

서적

Myth and Reality

[179]

서적

Myth and Reality

[180]

서적

The Myth of the Eternal Return

[181]

서적

The Myth of the Eternal Return

[182]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

[183]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

[184]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

[185]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

[186]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

[187]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

[188]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

[189]

서적

Myth and Reality

[190]

서적

Myths, Dreams, and Mysteries

[191]

서적

Images and Symbols

[192]

서적

[193]

서적

[194]

서적

The Myth of the Eternal Return

[195]

서적

[196]

서적

[197]

서적

[198]

서적

[199]

서적

[200]

서적

[201]

서적

[202]

서적

The Literary Work of Mircea Eliade

[203]

서적

[204]

서적

[205]

서적

[206]

서적

[207]

간행물

Eliade and History

1988

[208]

서적

Myth...

[209]

서적

The Nature of Greek Myths

[210]

서적

The Nature of Greek Myths

[211]

서적

Shamanism

Eliade

[212]

논문

"Review of ''Religion on Trial: Mircea Eliade and His Critics'' by Guilford Dudley III"

1978-09

[213]

논문

"Review of ''Changing Religious Worlds: The Meaning and End of Mircea Eliade'' by Brian Rennie"

[214]

서적

Shamans and Religion: An Anthropological Exploration in Critical Thinking

Waveland Press

[215]

서적

The Freedom of Man in Myth

Vanderbilt University Press

[216]

서적

Religion in French Feminist Thought: Critical Perspectives

Routledge

[217]

문서

[218]

서적

Fragments d'un Journal 11, 1970–1978

Éditions Gallimard

[219]

문서

Integral Europe: Fast-Capitalism, Multiculturalism, Neofascism

Princeton University Press

[220]

서적

Istorie şi mit în conştiinţa românească

Humanitas

[221]

논문

"Zalmoxis, The Vanishing God"

1974-12

[222]

문서

[223]

문서

[224]

문서

[225]

문서

[226]

문서

[227]

문서

[228]

문서

[229]

문서

[230]

문서

[231]

문서

[232]

문서

[233]

문서

[234]

문서

[235]

문서

[236]

문서

[237]

웹사이트

"Despre fantastica alcătuire a realului"

http://www.observato[...]

2002-08

[238]

문서

[239]

문서

[240]

문서

[241]

문서

[242]

웹사이트

"Cum suportă individul şocurile Istoriei. Dialog cu Norman Manea"

http://www.observato[...]

2006-01

[243]

문서

[244]

서적

Dicționar de simboluri din opera lui Mircea Eliade

Coresi

[245]

웹사이트

"'L'Affaire', după Matei"

http://www.revista22[...]

2002-05

[246]

간행물

Teatrul Naţional din București. ''Ifigenia'' de Mircea Eliade

http://www.cimec.ro/[...]

Radu Albala

1982-02

[247]

서적

James Joyce and the Language of History: Dedalus's Nightmare

Oxford University Press

[248]

웹사이트

Volume 5, Number 1, January 2012 {{pipe}} Transformative Studies Institute

http://transformativ[...]

2012-01-10

[249]

문서

[250]

문서

[251]

문서

[252]

문서

[253]

문서

[254]

문서

[255]

문서

[256]

문서

[257]

문서

[258]

간행물

"Belu Zilber" (III)

http://www.revista22[...]

2003-08

[259]

문서

[260]

뉴스

"Un român la Paris"

https://web.archive.[...]

Evenimentul

2006-08-31

[261]

문서

[262]

문서

Ordeal by Labyrinth

[263]

문서

"Angajamentul..."

[264]

간행물

"Exploring the Legacy of Ioan Petru Culianu"

http://www.iwm.at/in[...]

Institut für die Wissenschaften vom Menschen Post'

2001

[265]

문서

"Angajamentul..."

[266]

문서

[267]

서적

Nationalist Ideology and Antisemitism: The Case of Romanian Intellectuals in the 1930s

Pergamon Press

[268]

서적

Reconstructing Eliade: Making Sense of Religion

State University of New York Press

[269]

문서

[270]

문서

[271]

문서

[272]

문서

[273]

문서

[274]

문서

The Forbidden Forest

[275]

문서

[276]

문서

[277]

문서

preface to Liiceanu

[278]

문서

[279]

문서

"Mircea Eliade şi mişcarea hippie"

[280]

웹사이트

Brook A. Ziporyn Lecture

https://divinity.uch[...]

2023-04-04

[281]

웹사이트

"The Sixth EASR and IAHR Special Conference"

http://www.rahr.ro/R[...]

2009-07-13

[282]

서적

Cultural Politics in Greater Romania: Regionalism, Nation Building and Ethnic Struggle, 1918–1930

Cornell University Press

[283]

웹사이트

"Biografia lui Mircea Eliade la o editură germană radicală de dreapta"

http://www.altitudin[...]

2007-07

[284]

문서

Oişteanu, "Angajamentul..."; Ornea, pp. 19, 181

[285]

웹사이트

"Portretul artistului ca delincvent politic"

http://www.revista22[...]

2002-05

[286]

뉴스

Antoaneta Ralian, interviewed on the occasion of Saul Bellow's death

http://www.hotnews.r[...]

BBC Romania

2005-04-07

[287]

웹사이트

"Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi. Ediţia a 14-a – 23–30 Mai 2004. Detalii festival"

http://www.cimec.ro/[...]

2008-02-18

[288]

웹사이트

"Un cuplu creator de teatru – Gelu şi Roxana Colceag"

http://agenda.litern[...]

LiterNet

2001-09

[289]

뉴스

"'La ţigănci'... cu Popescu"

http://www.adevarul.[...]

Adevărul

2003-05-31

[290]

뉴스

"Scrieri de Eliade şi Vişniec, în cadrul festivalului Enescu"

http://www.gandul.in[...]

Gândul

2007-09-12

[291]

웹사이트

"Săptămâna ''Mircea Eliade'' la Radio România"

http://agenda.litern[...]

2007-12-04

[292]

논문

11 ミルチャ・エリアーデと日本の民俗学・民族学

https://kanagawa-u.r[...]

神奈川大学 国際常民文化研究機構

2013-03

[293]

문서

エリアーデは『永遠回帰の神話』を「歴史哲学序説」と位置付けている(同書邦訳1頁)。

[294]

웹사이트

その3「大学時代の読書生活」 (3/6)

http://www.webdoku.j[...]

2015-03-20

[295]

서적

大学受験に強くなる教養講座

筑摩書房

[296]

논문

Eliade and history

https://www.jstor.or[...]

University of Chicago Press

[297]

문서

Inden, in Morny Joy, "Irigaray's Eastern Expedition", Chapter 4 of Morny Joy, Kathleen O'Grady, Judith L. Poxon,『Religion in French Feminist Thought: Critical Perspectives』[[Routledge]], London, 2003, p.63.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com